防災を学ぶ常設展示:「六甲山の災害展」第29回パネル公開中

六甲山は地質がもろく、かつては木が生えていない山肌が広がっていました。そのため、降雨のたびに麓の市街地では土砂災害が繰り返され、昭和13年の阪神大水害、昭和42年の豪雨災害、平成7年の阪神・淡路大震災などが発生しました。現在の緑豊かな六甲山系は、明治時代から続く植林や防災工事の成果です。山肌の整備、花崗岩の活用、砂防・治山ダムの建設などにより、保水力と防災力が高められてきました。「六甲山の災害展」は平成9年に始まり、令和7年度で第29回を迎えます。展示を通じて、六甲山の脆弱性と防災の歴史、そして都市近郊の山としての特性を知っていただき、災害への備えを呼びかけています。

今回の展示パネルは、常設展示として公開しています。ぜひお時間のあるときにご覧ください。

六甲山系の土砂災害と防災の歩み:六甲治山事務所

この展示では、六甲山系で過去に発生した主な土砂災害をはじめ、六甲山系の自然環境や社会的背景、防災・治山対策の歴史と事業量、そして今後のハード対策の方向性について紹介しています。また、阪神・淡路大震災以降に展開されてきたソフト対策の取り組みについても、あわせてまとめています。

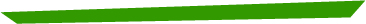

過去の主な土砂災害とその対策

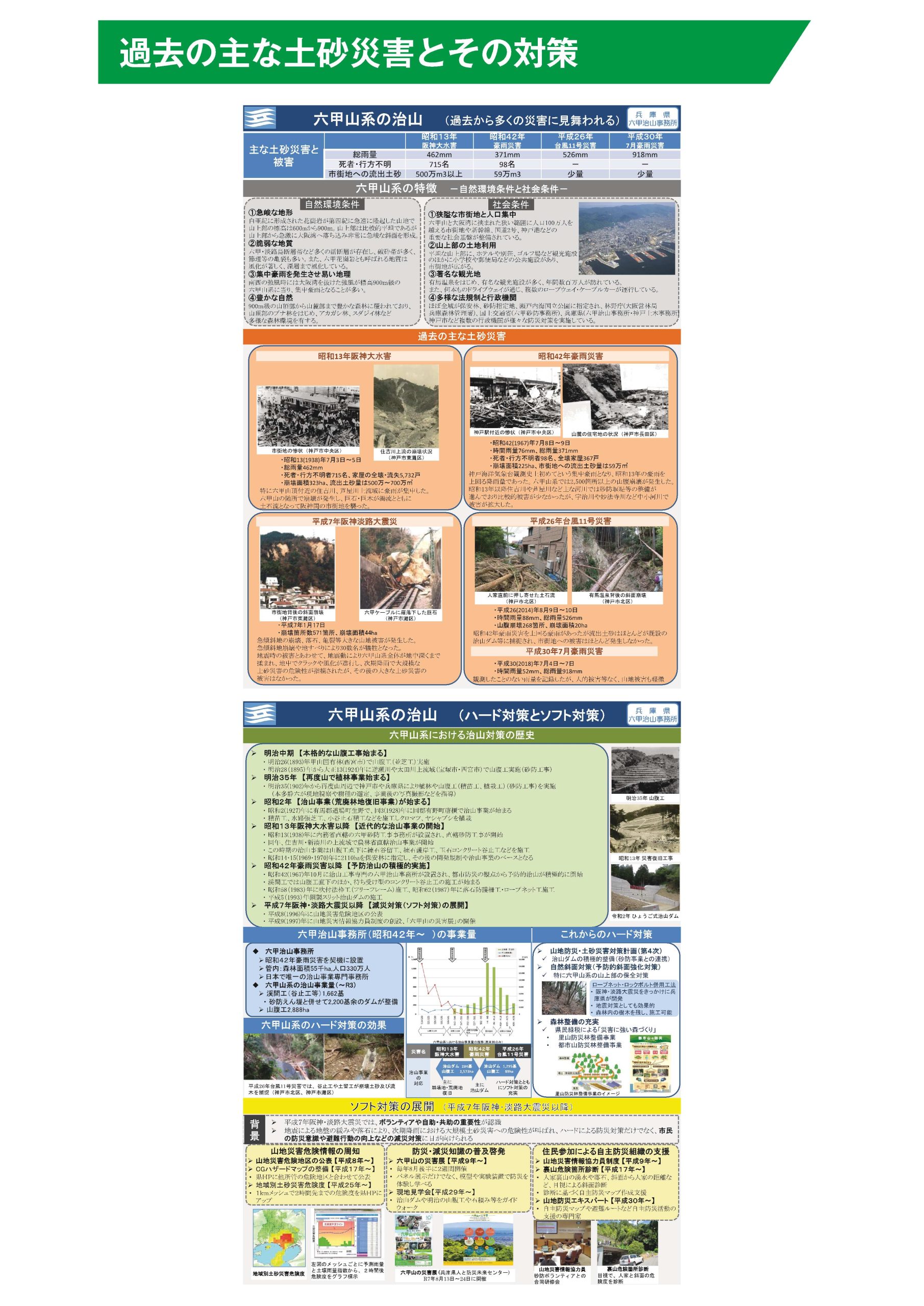

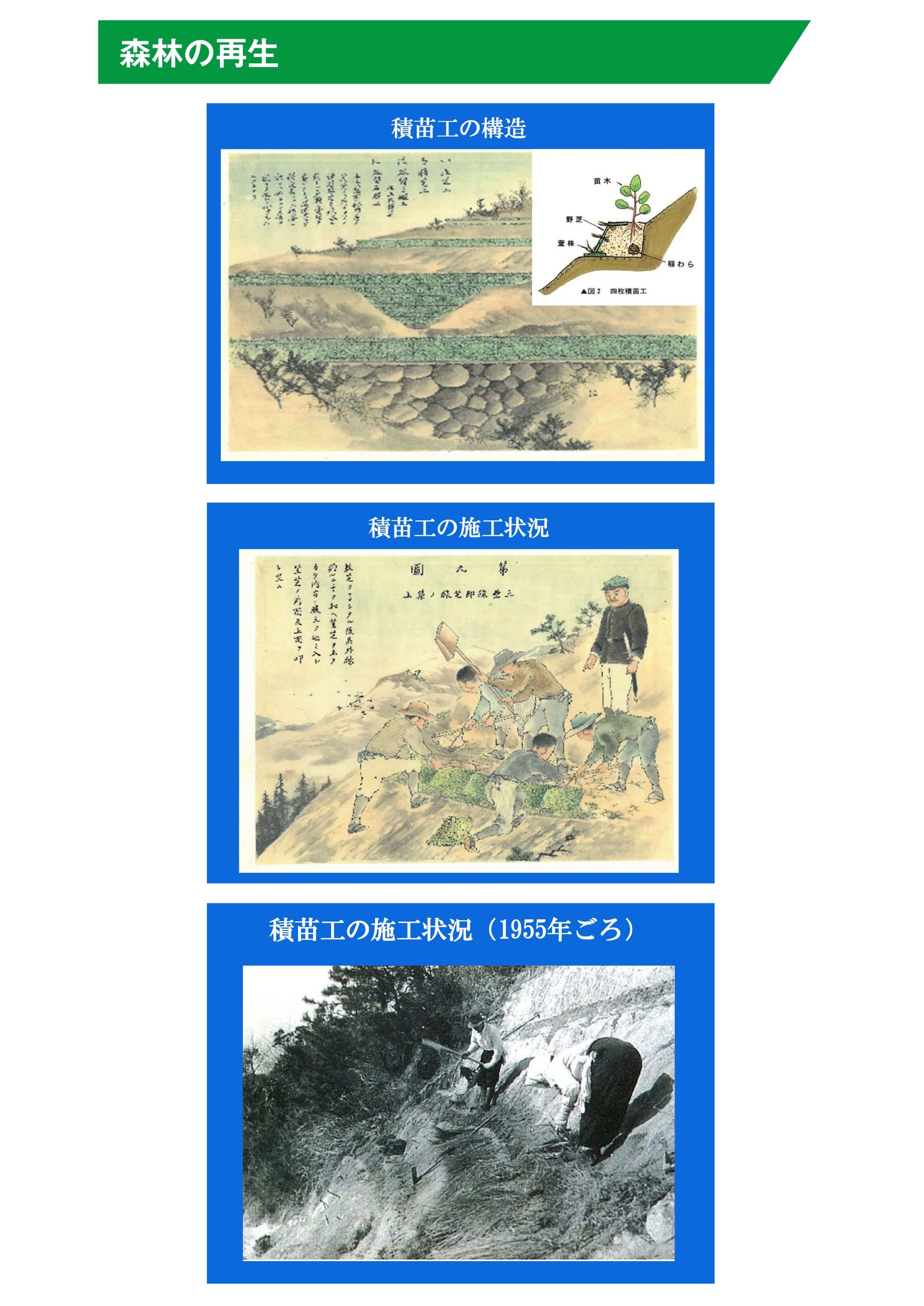

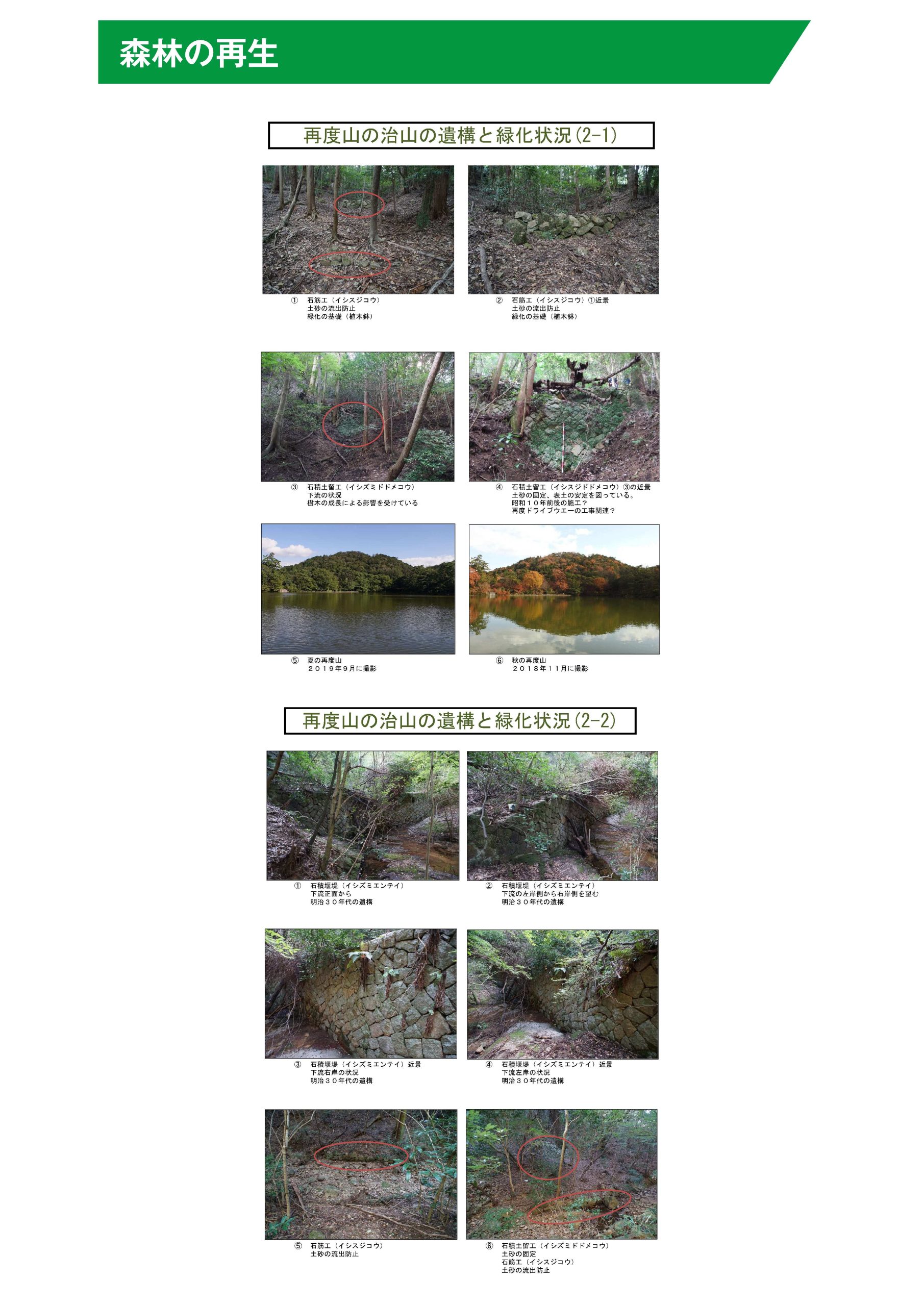

六甲山の森林の再生:六甲治山事務所

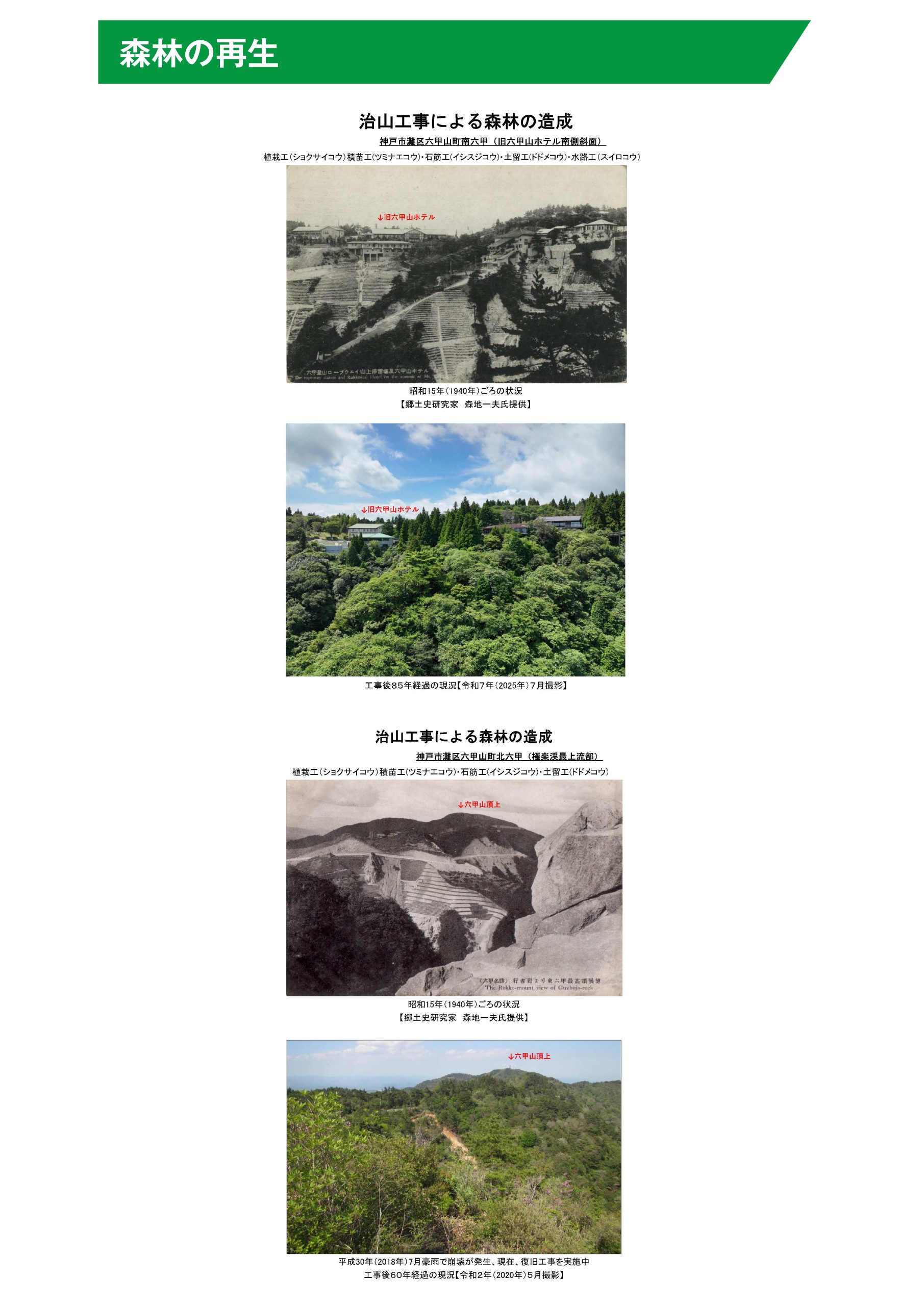

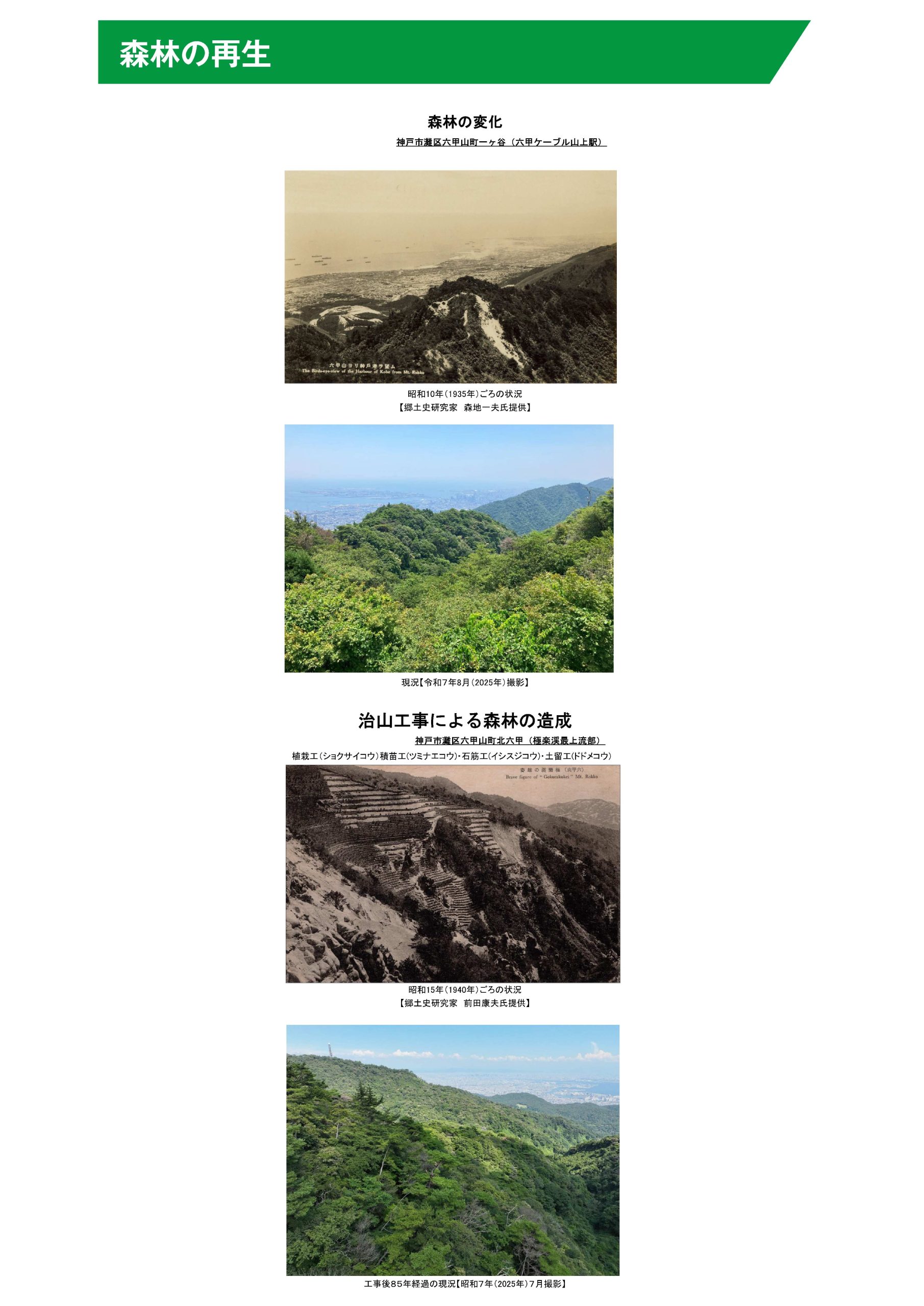

この展示では、再度山の治山遺構をはじめ、昭和10年頃の六甲ケーブル山上、昭和15年頃の旧六甲山ホテル南側斜面や極楽渓最上流部などで行われた治山工事の様子を紹介しています。当時の施工風景と現在の森林の姿を比較することで、長年にわたる治山工事の整備効果や、森林の再生の成果を視覚的にご覧いただけます。

43-森林の再生44-森林の再生45- 森林の再生46-森林の再生

昭和13年(1938年)阪神大水害:六甲治山事務所

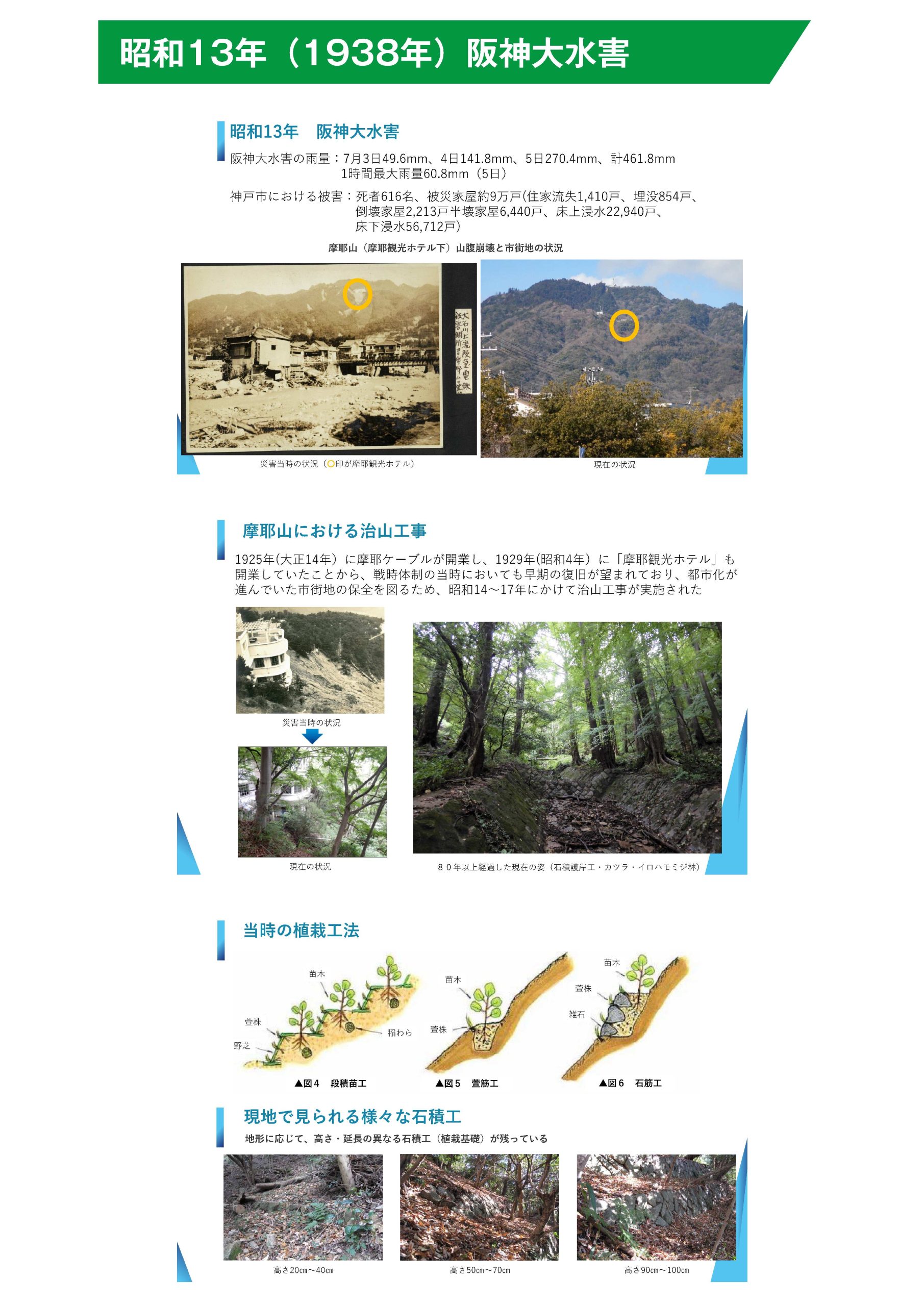

昭和13年に発生した阪神大水害では、六甲山系の広範囲にわたって土砂災害が発生し、甚大な被害をもたらしました。中でも、摩耶観光ホテル下の斜面崩壊は象徴的な災害のひとつとして知られています。当時は戦時体制下で資材や人員の確保が困難な状況でしたが、4年の歳月をかけて復旧工事が行われました。現地では、花崗岩を用いた石積み技術や、斜面の安定を図るための植栽工法が活用され、現在もその構造が残っています。この展示では、当時の被害規模と復旧技術の特徴を紹介し、六甲山系における防災の原点を振り返ります。

昭和13年(1938年)阪神大水害

昭和42年(1967年)7月豪雨災害:六甲治山事務所

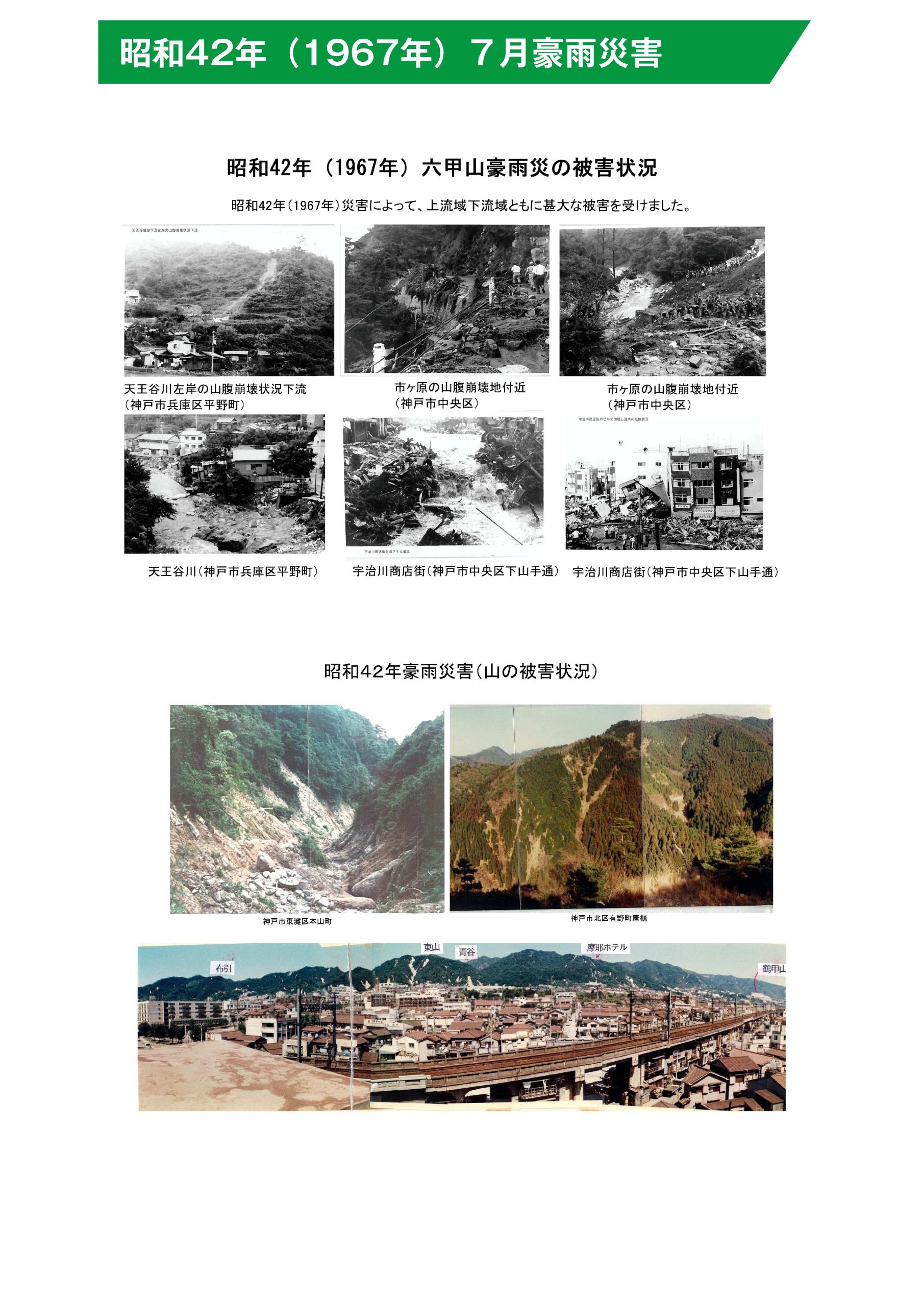

昭和42年7月豪雨では、六甲山の山肌に多数の山腹斜面崩壊が発生し、深い爪痕を残しました。特に、中央区の生田川上流・市ヶ原や宇治川の商店街、兵庫区平野町の天王谷川流域では、大規模な河川氾濫が発生し、壊滅的な被害が記録されています。

昭和42年(1967年)7月豪雨災害

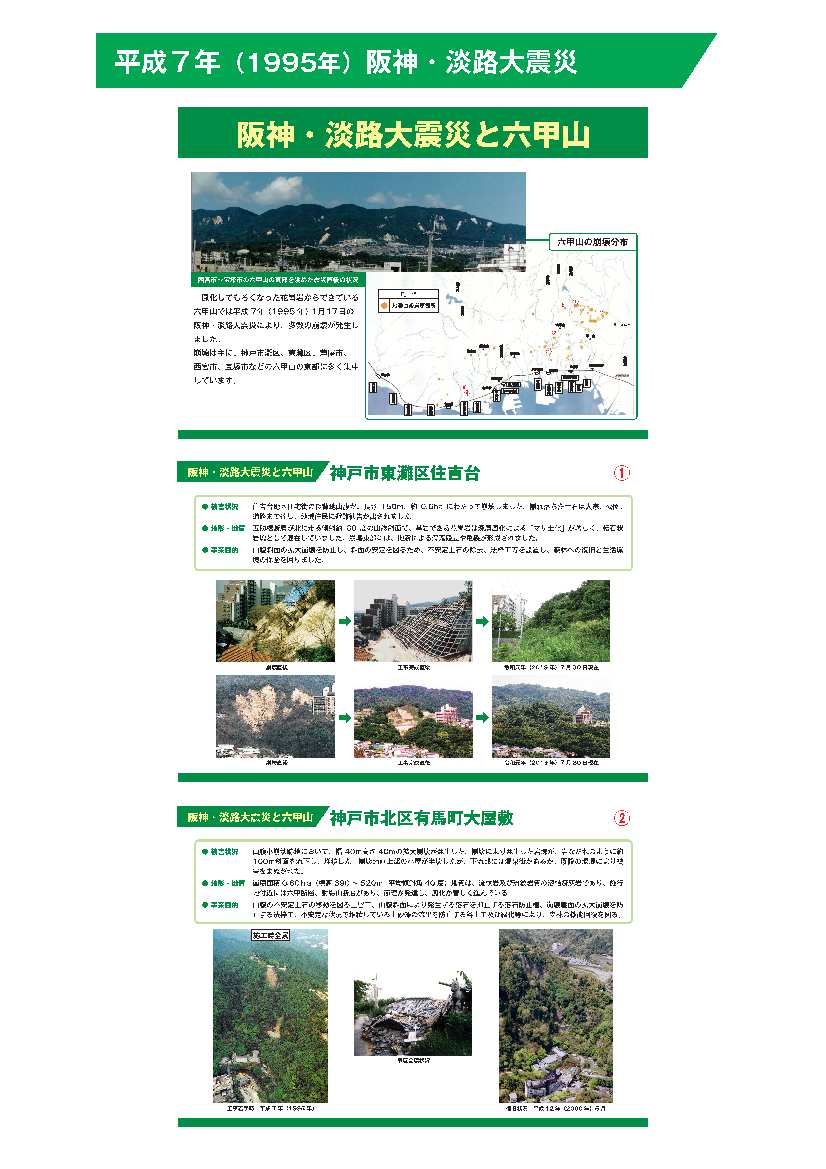

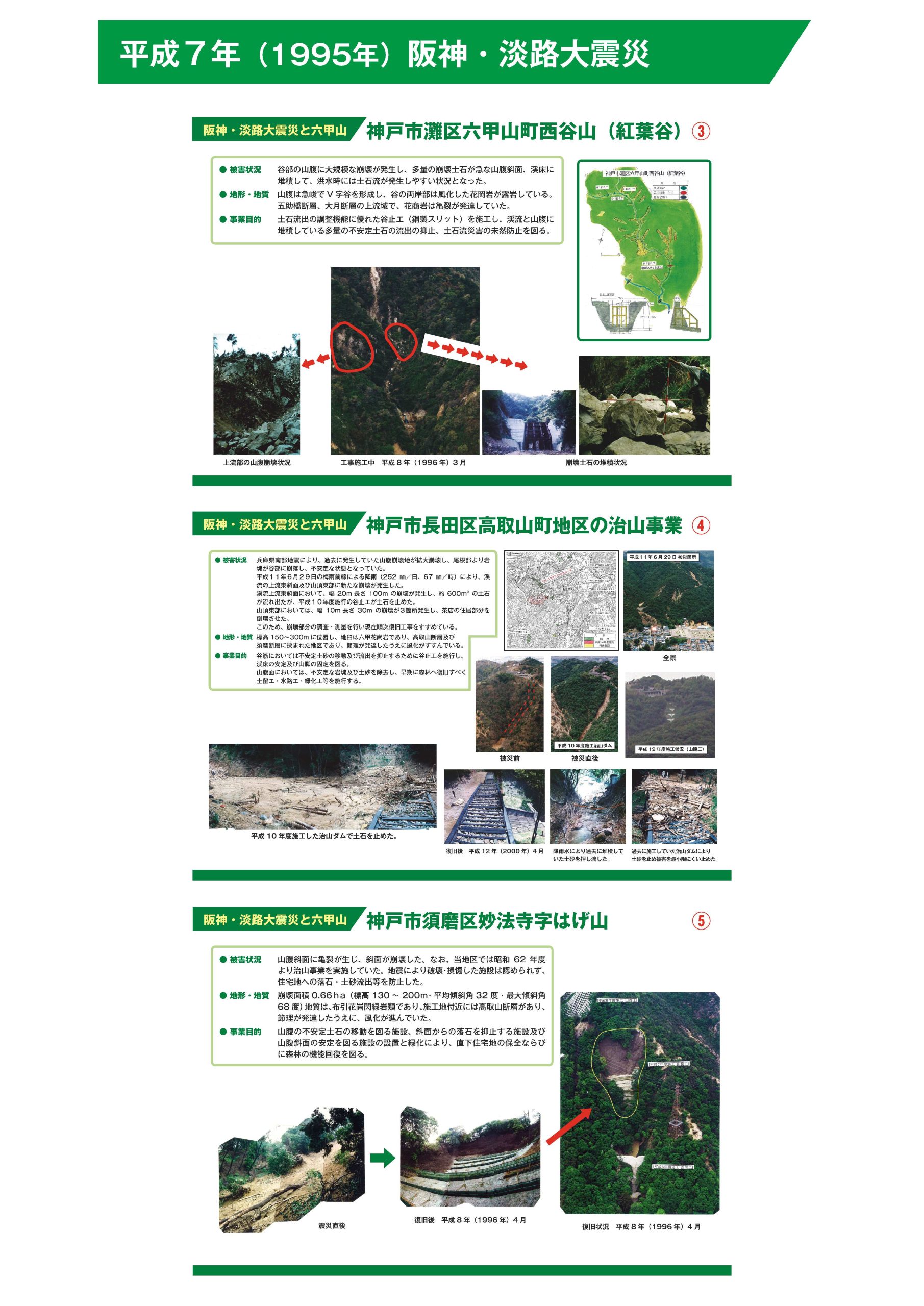

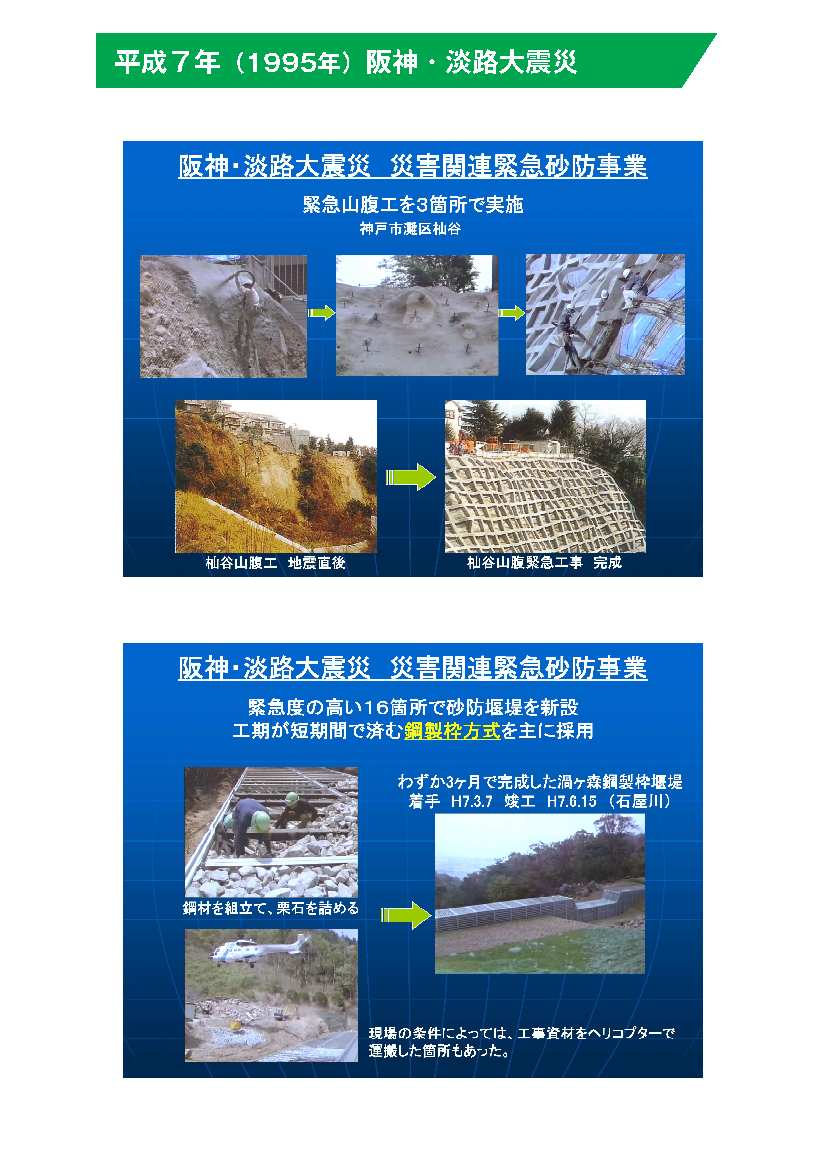

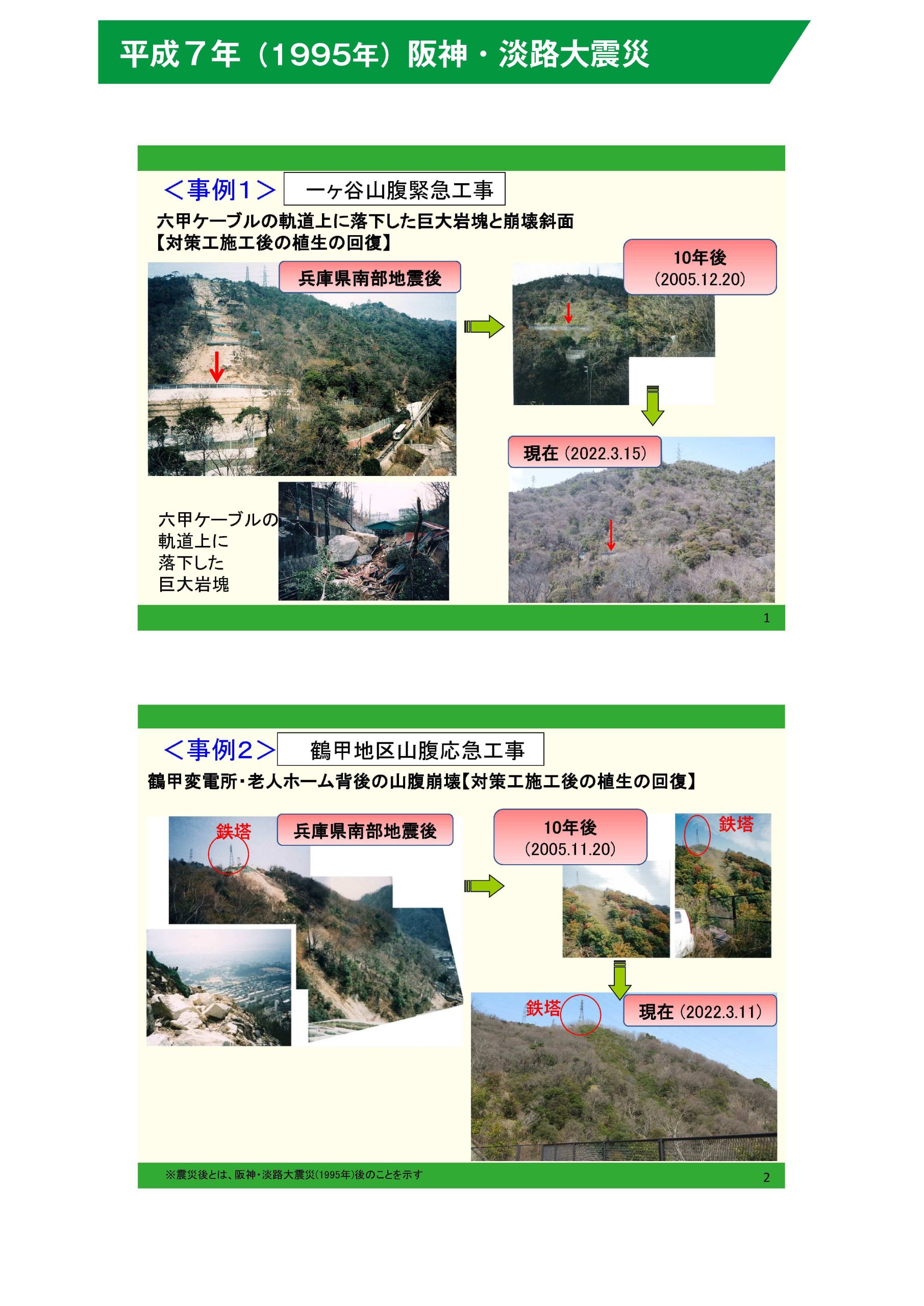

平成7年(1995年)阪神・淡路大震災と六甲山:六甲治山事務所

阪神・淡路大震災では、断層沿いを中心に多数の斜面崩壊や落石が発生しました。これらの災害は、主に六甲山東部に位置する灘区、東灘区、芦屋市、西宮市、宝塚市などに集中していました。比較的規模の大きい治山工事の対策箇所を取りまとめて紹介しています。

47-平成7年(1995年)阪神・淡路大震災48-平成7年(1995年)阪神・淡路大震災49-平成7年(1995年)阪神・淡路大震災

神戸の農業・土木遺産:六甲治山事務所

土砂災害の教訓をもとに築かれた摩耶山の治山遺構や、農地を潤す淡山疎水は、先人たちの知恵と努力の結晶です。これらの施設群は、自然と向き合いながら災害を防ぎ、暮らしを支えるために工夫されてきました。今もなお、私たちの生活の裏側で、静かにその役割を果たし続けています。

神戸の農業・土木遺産

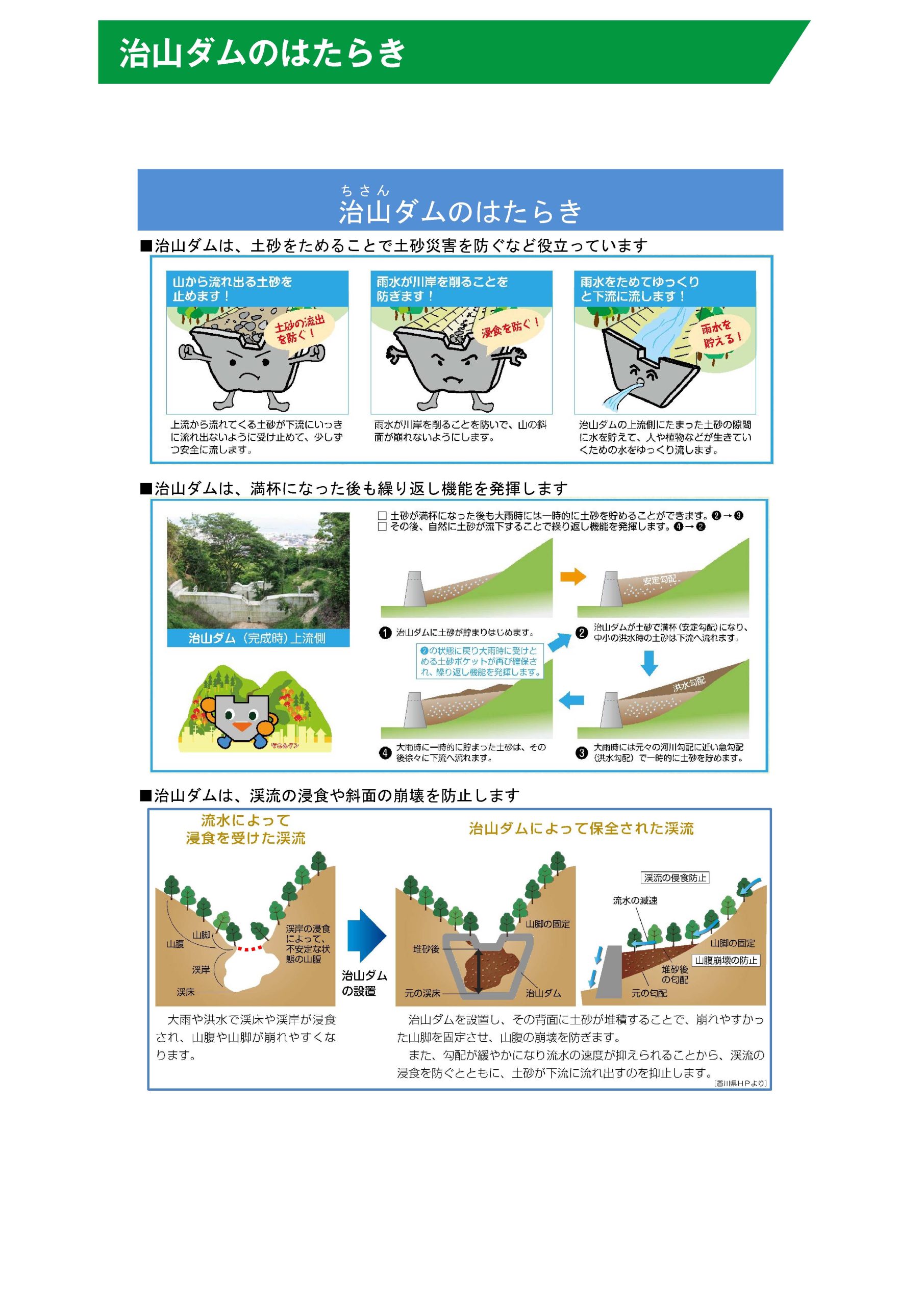

治山ダムの働き:六甲治山事務所

治山ダムには、主に2つの役割があります。

1.土砂の流出を防ぐ

谷から砂礫が流れ出るのをくい止め、斜面の浸食や土石流の発生を防ぎます。これにより、樹木の根の成長が促され、斜面の安定にもつながります。

2.水を蓄え、流れを調整する

ダムの裏にたまった土砂の隙間に雨水を蓄え、ゆっくりと下流に流すことで、渓流の水枯れを防ぎます。大雨時には急激な流出を抑え、洪水の調整にも役立ちます。

治山ダムのはたらき

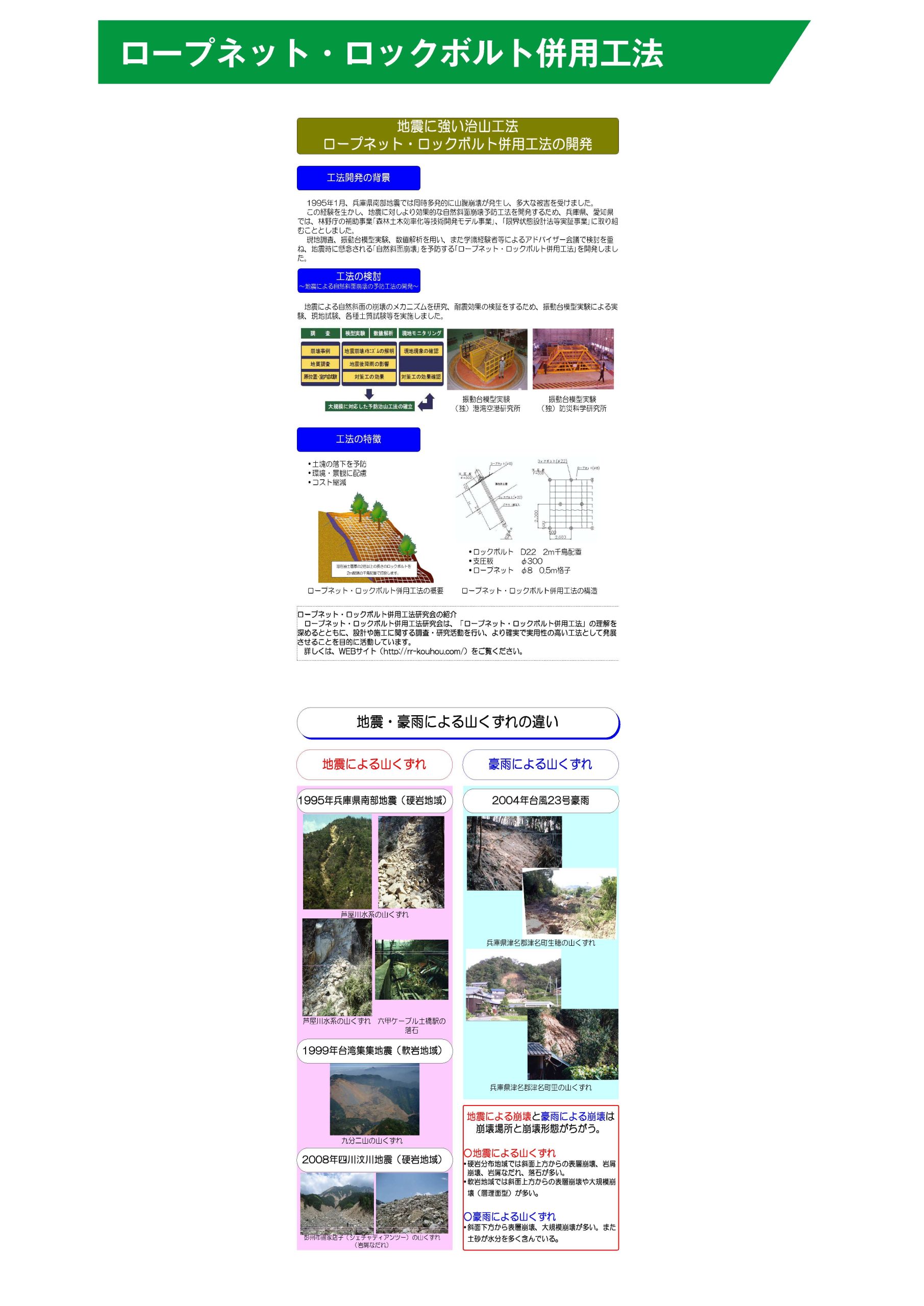

ロープネット・ロックボルト併用工法の開発と特徴:RR併用工法研究会

平成7年の阪神・淡路大震災では、多くの家屋が倒壊し、六甲山系では約600か所で山崩れや落石が発生しました。この災害を契機に、兵庫県と愛知県が林野庁の補助を受けて開発したのが「ロープネット・ロックボルト併用工法」です。この工法は、地表を覆うロープネットと、地中に打ち込むロックボルトを組み合わせて斜面を安定させるもので、豪雨や地震に対して高い補強効果が確認されています。従来のコンクリート法枠に比べてコストが低く、樹木の伐採も少なくて済むため、環境や景観への配慮にも優れた工法です。

ロープネット・ロックボルト併用工法の開発と特徴

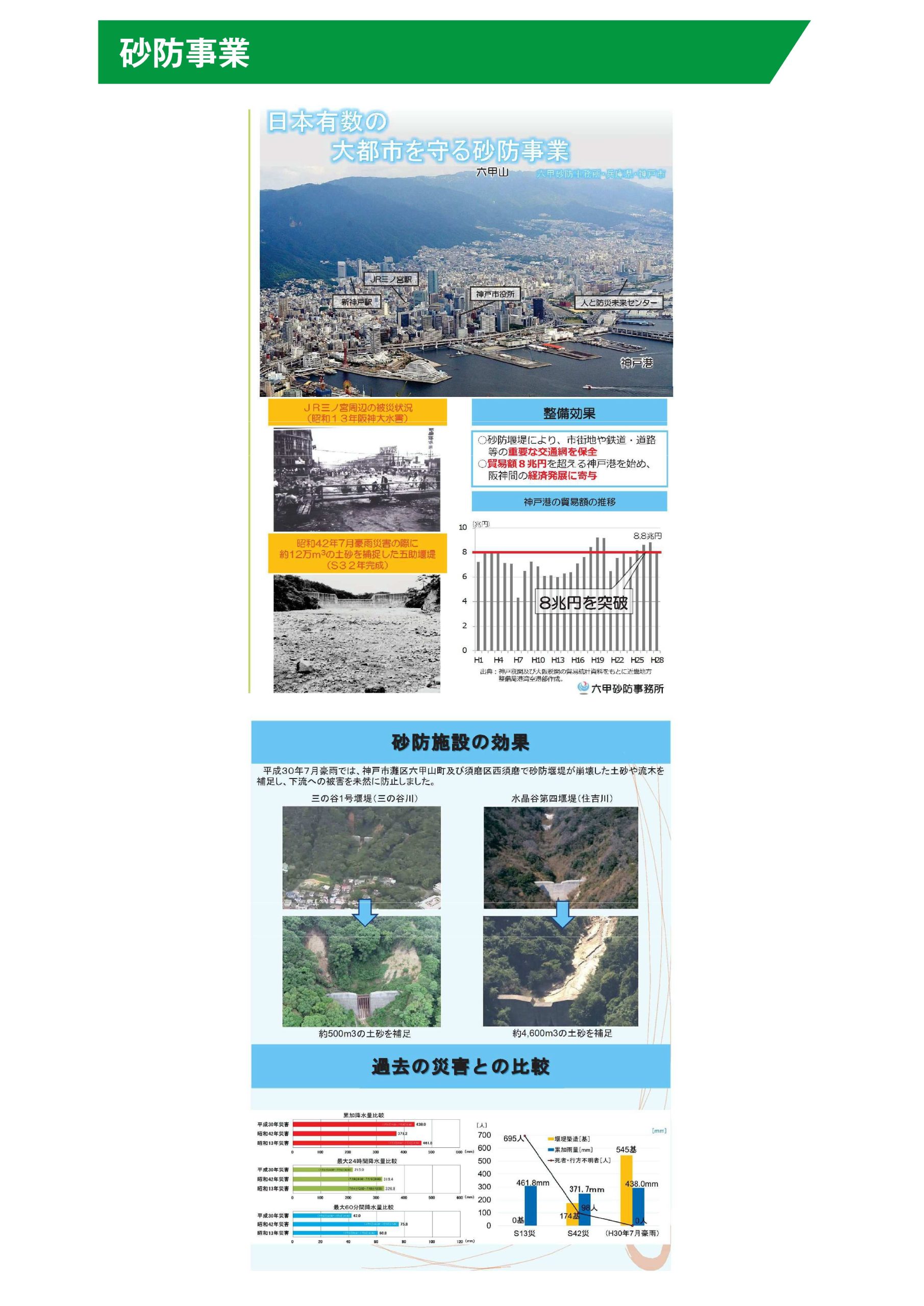

日本有数の大都市を守る砂防事業:六甲砂防事務所

神戸を襲った過去の大災害を踏まえ、六甲山系では砂防施設の整備が進められてきました。この展示では、これまでの整備による経済的効果と、砂防施設の防災効果について紹介しています。昭和13年当時、六甲山系には砂防ダムは1基も存在していませんでしたが、平成30年7月豪雨の時点では、545基の砂防ダムが整備完了しています。

これらの施設は、土砂災害の被害軽減に大きく貢献しており、地域の安全性向上と経済的損失の抑制に寄与しています。

砂防事業

六甲山グリーンベルト整備事業:六甲砂防事務所

兵庫県南部地震では、三体の尾根から山腹にかけて崩壊が集中し、樹木を伴ったまま斜面が崩れる被害が発生しました。地震により山肌が揺さぶられ、地表を覆うものが失われたことで、雨が直接斜面に影響し、土石流の発生につながる危険性が高まりました。こうした状況を踏まえ、震災後には「六甲山系グリーンベルト構想」が進められました。これは、市街地に隣接する山腹斜面を緑地化することで、土砂災害の発生を抑制し、山体上部からの土砂流出に対する緩衝帯として機能させる取り組みです。この構想は、防災だけでなく、都市環境の改善、生態系の保全、無秩序な市街化の防止にも貢献しています。

1-六甲山グリーンベルト整備事業2-六甲山グリーンベルト整備事業

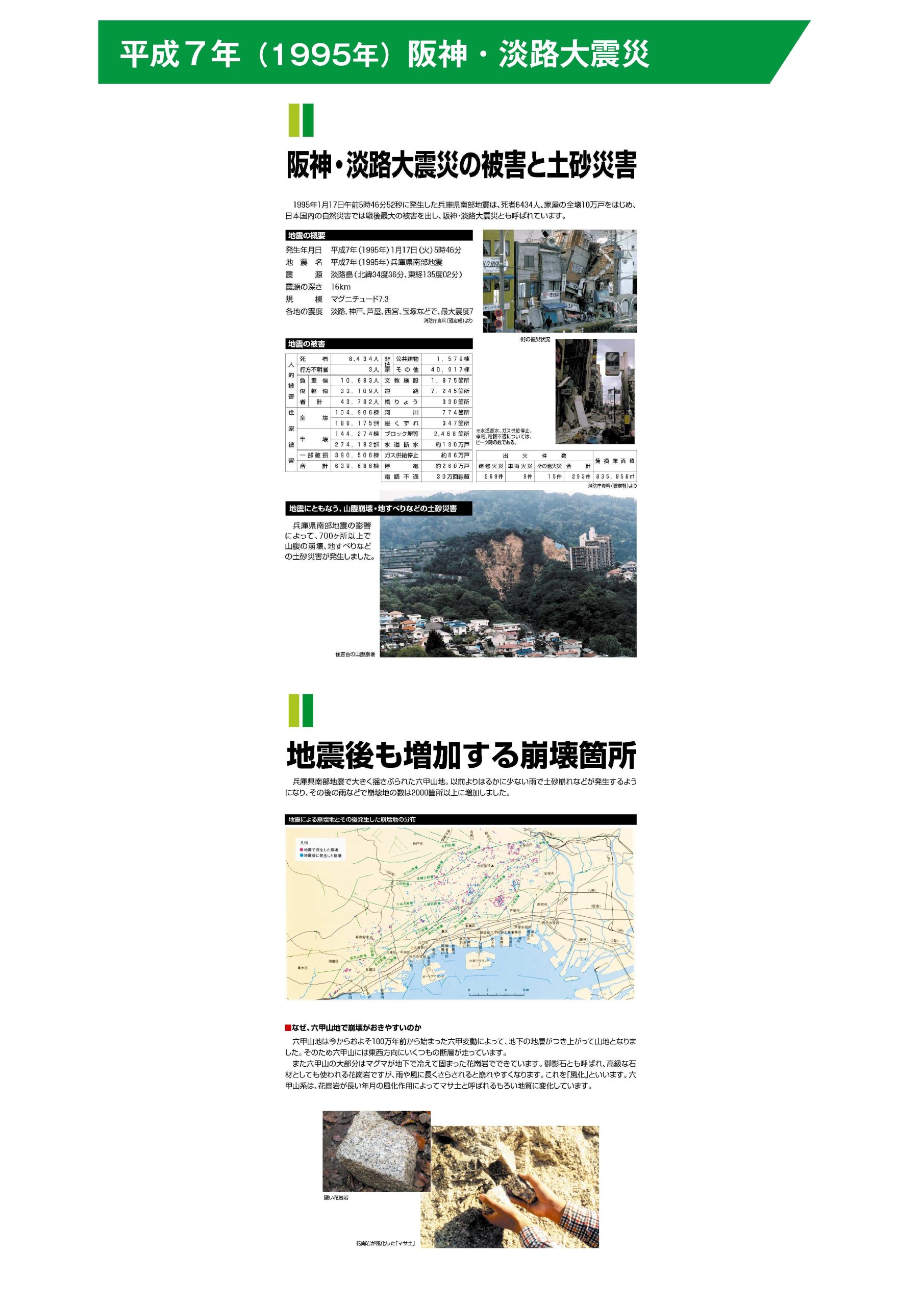

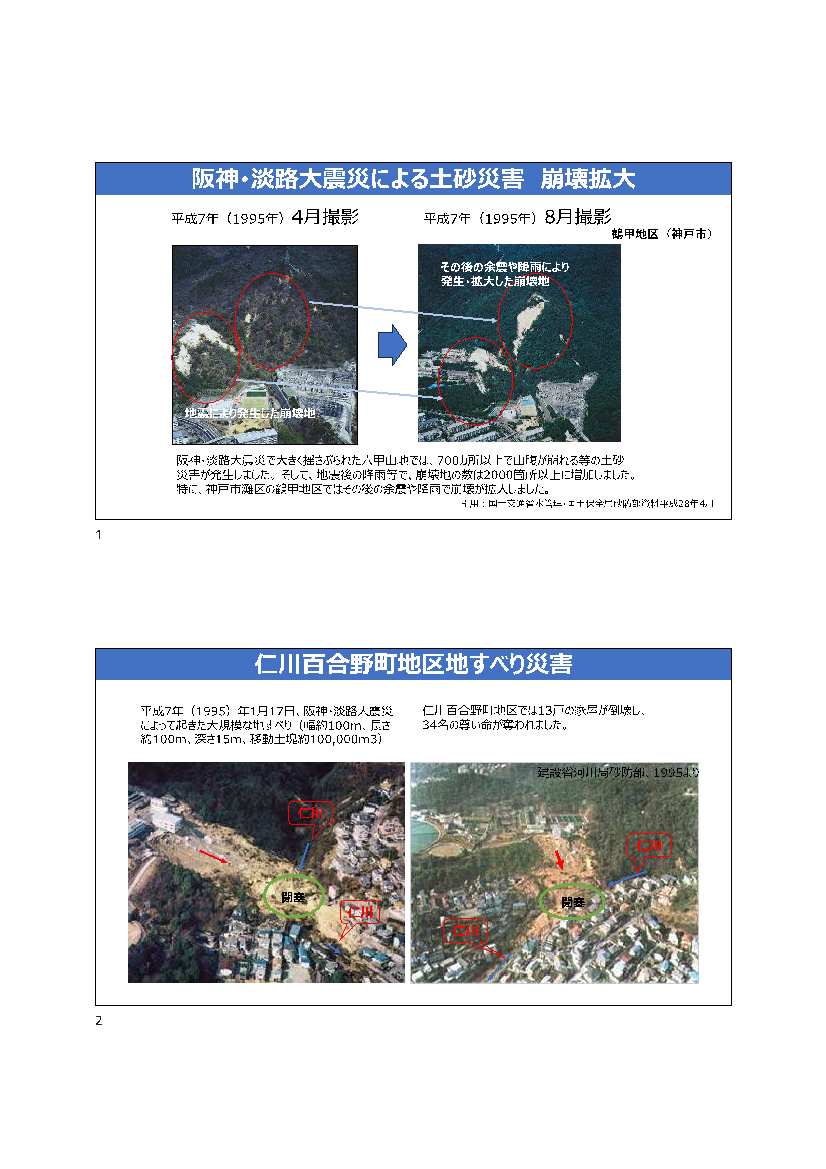

平成7年(1995年)阪神・淡路大震災の記録:六甲砂防事務所

平成7年の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な被害に加え、六甲山系では多数の土砂災害が発生しました。地震後も崩壊箇所は増加し、山腹斜面の不安定化が長期的な課題となりました。この展示では、震災による主な土砂災害の被害状況と、その後の復興の変遷を紹介しています。また、震災直後には、砂防ダムの建設工期を短縮する取り組みが行われ、迅速な防災施設整備が進められました。さらに、震災以降は、地域の安全を守るための監視体制の強化や、ソフト対策の充実も図られています。これには、危険箇所の常時監視、住民への情報提供、避難体制の整備などが含まれています。

平成7年(1995)阪神・淡路大震-1平成7年(1995)阪神・淡路大震-2平成7年(1995)阪神・淡路大震-3平成7年(1995)阪神・淡路大震-4平成7年(1995)阪神・淡路大震-5

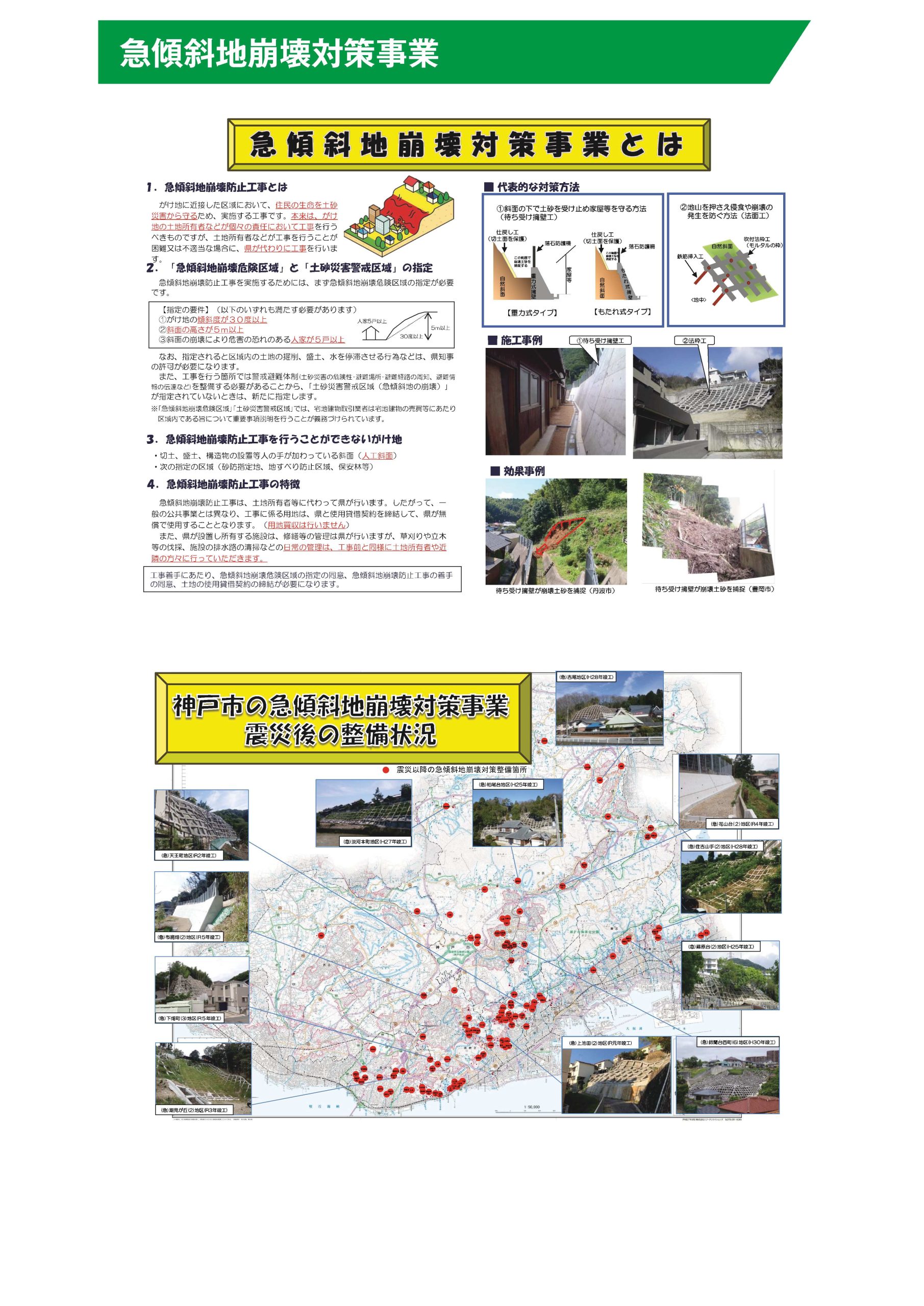

震災後の急傾斜地対策事業:神戸土木事務所

阪神・淡路大震災を契機に、六甲山系では急傾斜地の安全対策が強化されました。この展示では、震災後に進められてきた急傾斜地対策事業の概要と、これまでの整備状況を紹介しています。斜面の安定化を図るための擁壁や法面保護工、排水施設などが各地で整備され、土砂災害のリスク軽減に大きく貢献しています。

震災後の急傾斜地対策事業

土砂災害の危険を知る方法:神戸土木事務所

土砂災害から身を守るためには、まず「危険を知ること」が大切です。

この展示では、以下のような情報や制度を通じて、地域の土砂災害リスクを知る方法をご紹介しています。

✓ハザードマップの活用

地域ごとの土砂災害の危険箇所や避難場所を地図で確認できます。

✓地域別危険度の把握

自治体が公表している危険度情報をもとに、身近な場所のリスクを知ることができます。

✓広報誌に掲載される危険予想区域図

定期的に発行される広報誌などで、最新の危険区域情報を確認できます。

土砂災害防止法による指定区域の確認

法律に基づいて指定された「土砂災害警戒区域」や「特別警戒区域」は、特に注意が必要です。

いざという時のための基礎知識

避難のタイミング、持ち出し品、家族との連絡方法など、事前の備えが命を守ります。

自分の命は自分で守りましょう!

キキクル~大雨のときに~:神戸土木事務所

「キキクル」は、気象庁が提供する災害危険度分布情報です。大雨による土砂災害・浸水害・洪水のリスクを色分けで表示し、災害の危険度の高まりをひと目で確認できます。

スマートフォンでも利用できるため、災害時に「今、どこが危険か」をすばやく把握し、避難判断や防災行動に役立てることができます。

キキクル~大雨のときに~

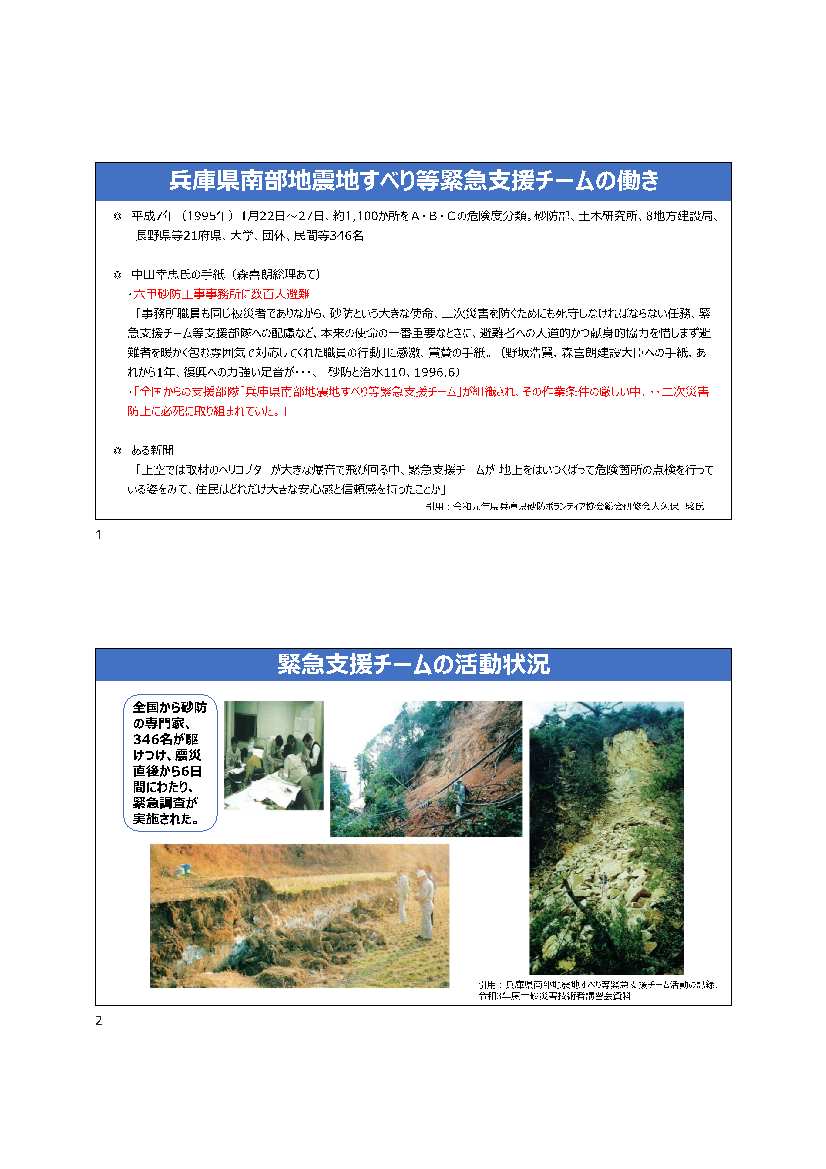

阪神・淡路大震災による土砂災害と当時の緊急支援チームの働き:砂防ボランティア協会

阪神・淡路大震災では、土砂災害を含む多くの災害事例が発生しました。震災直後には、全国から砂防の専門家346名が神戸に駆け付け、6日間にわたり緊急調査が実施されました。この展示では、被災地の状況把握と迅速な対応に向けた専門家の活動の様子を紹介しています。

1-砂防ボランティア2-砂防ボランティア

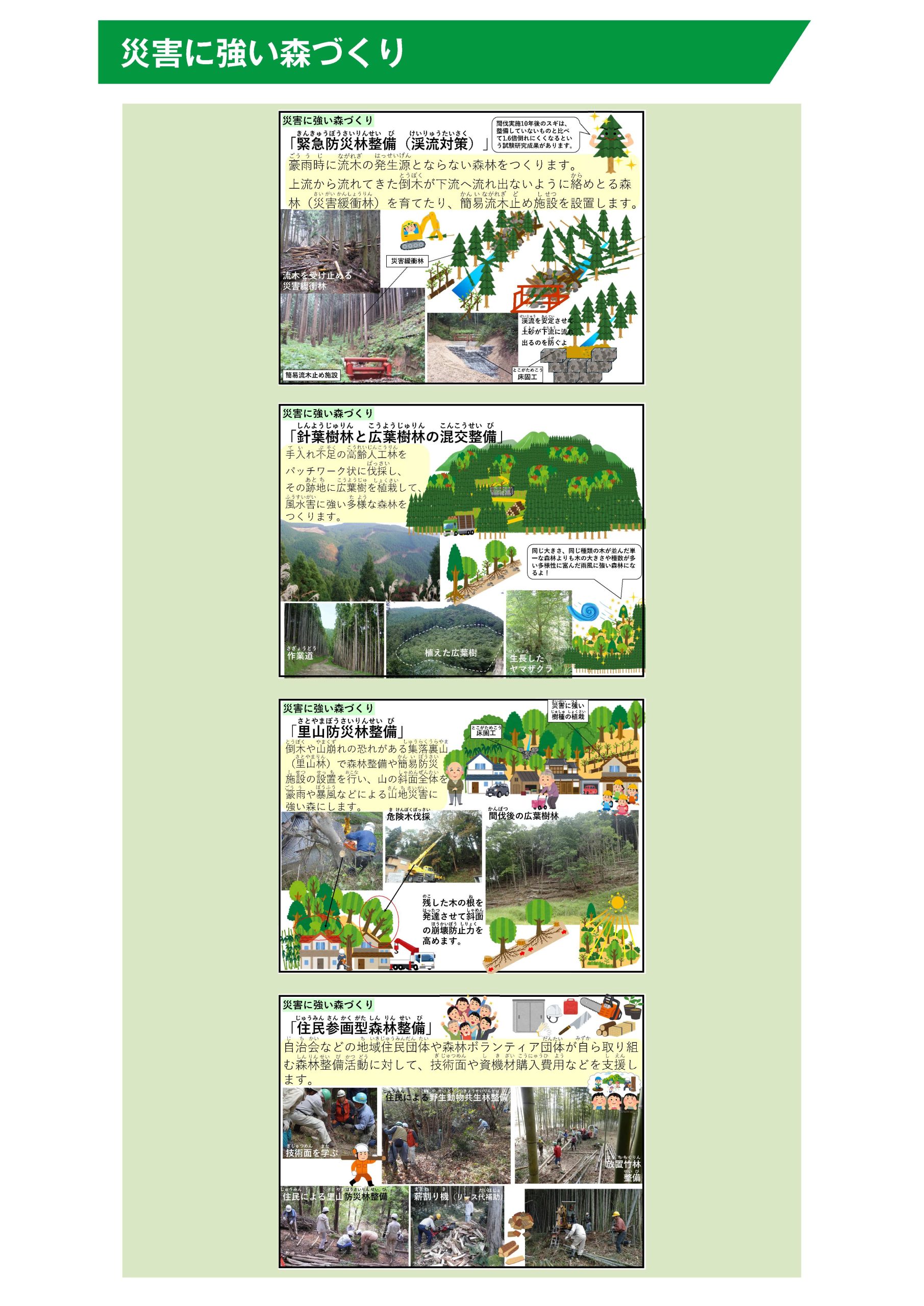

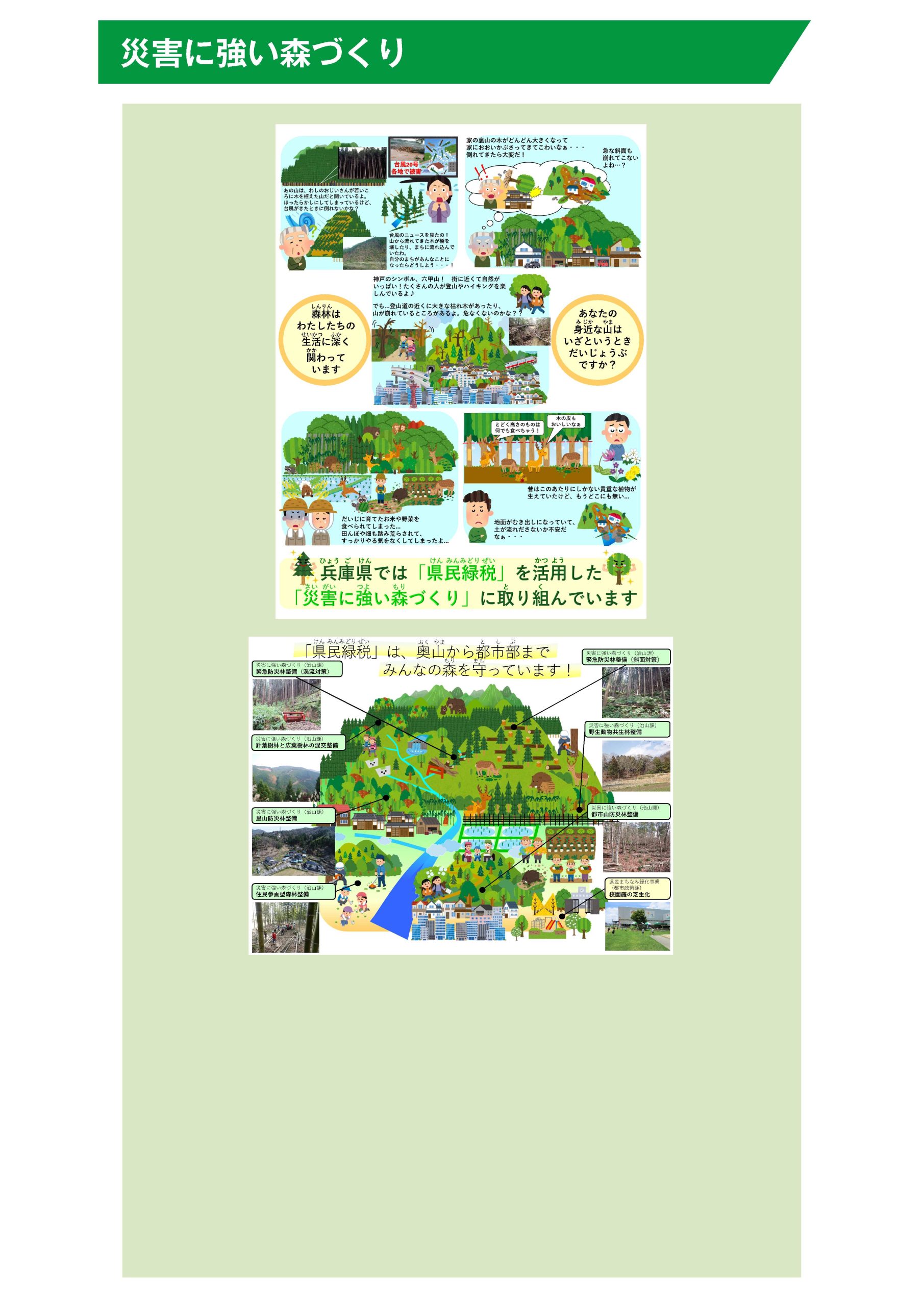

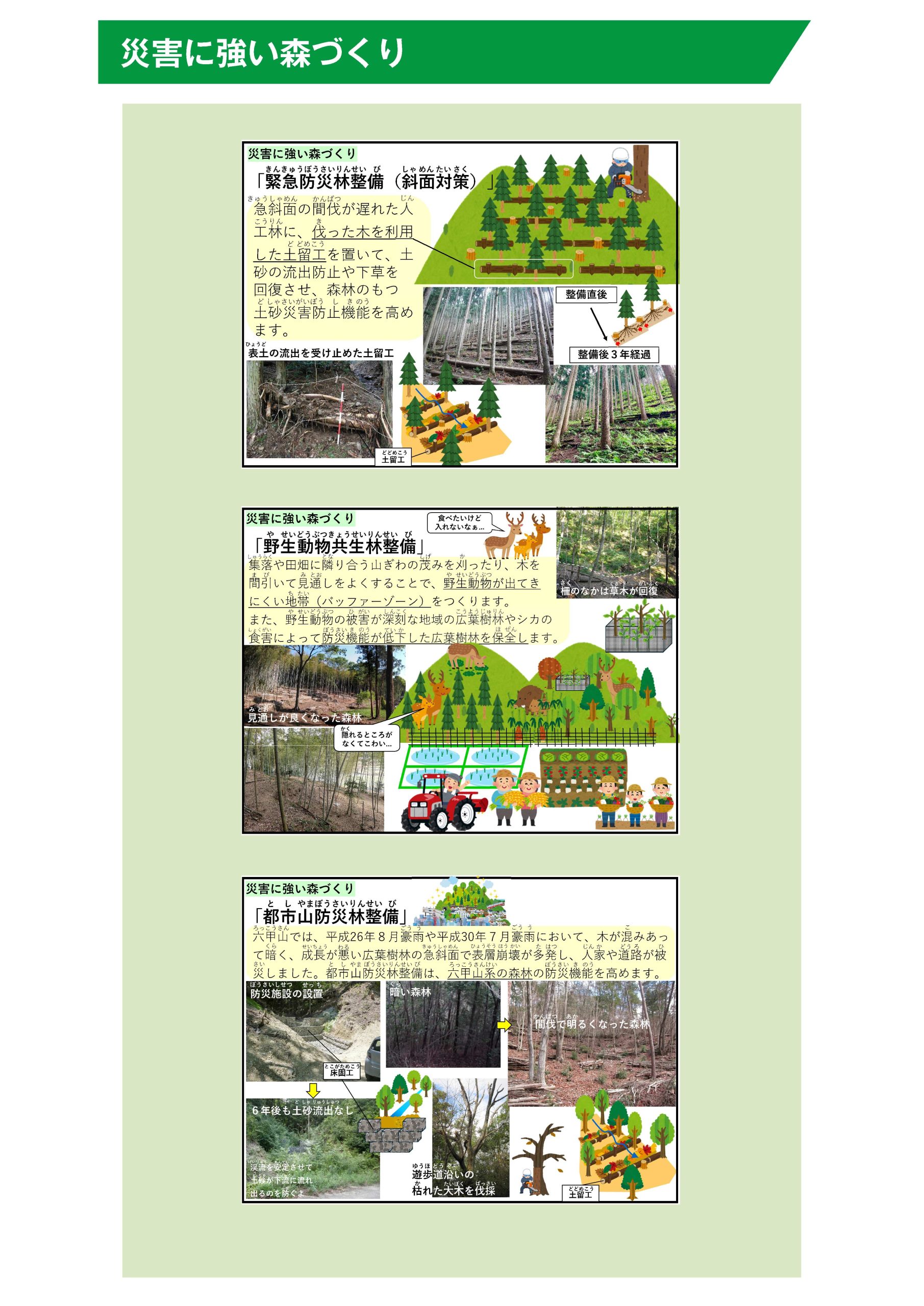

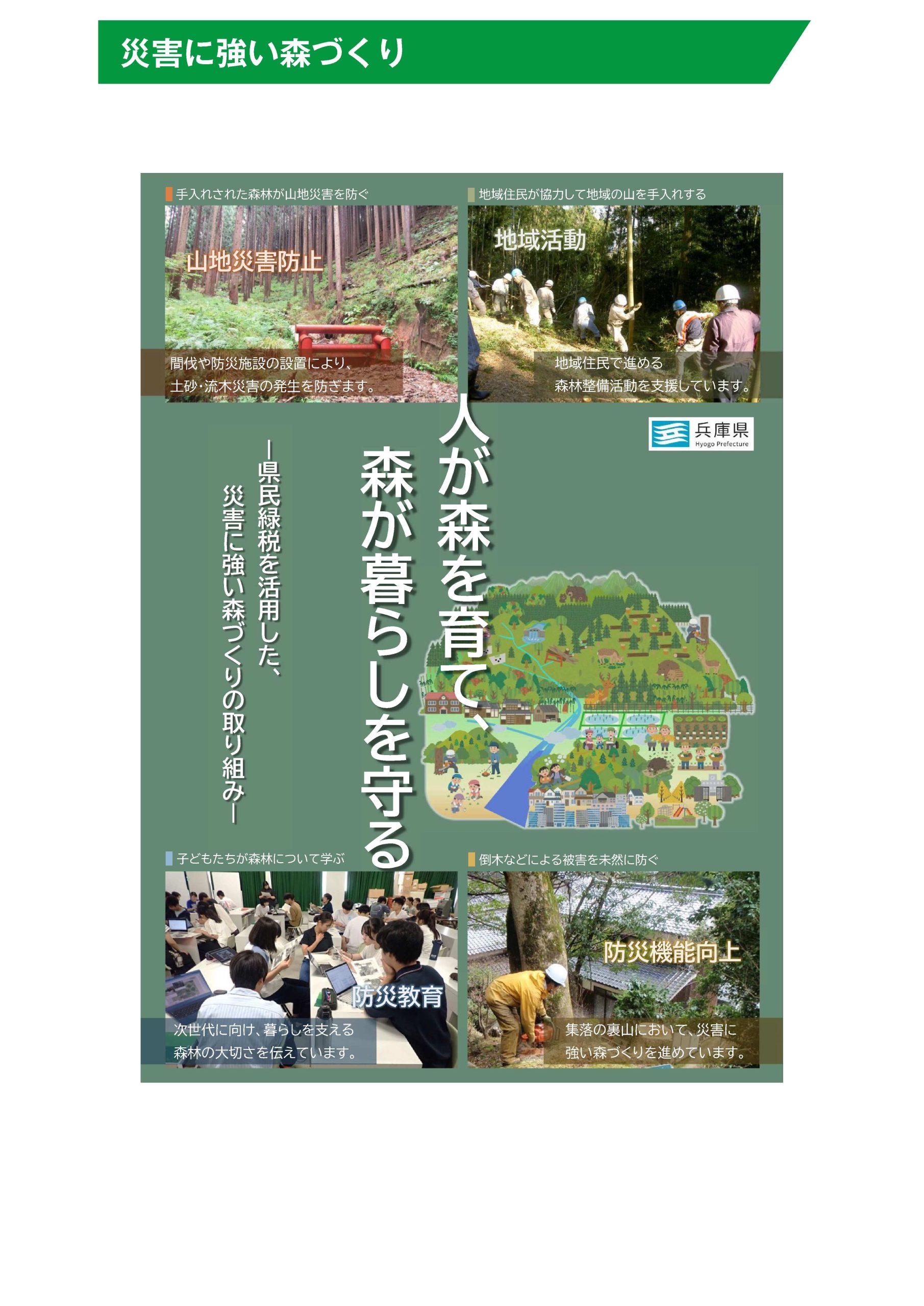

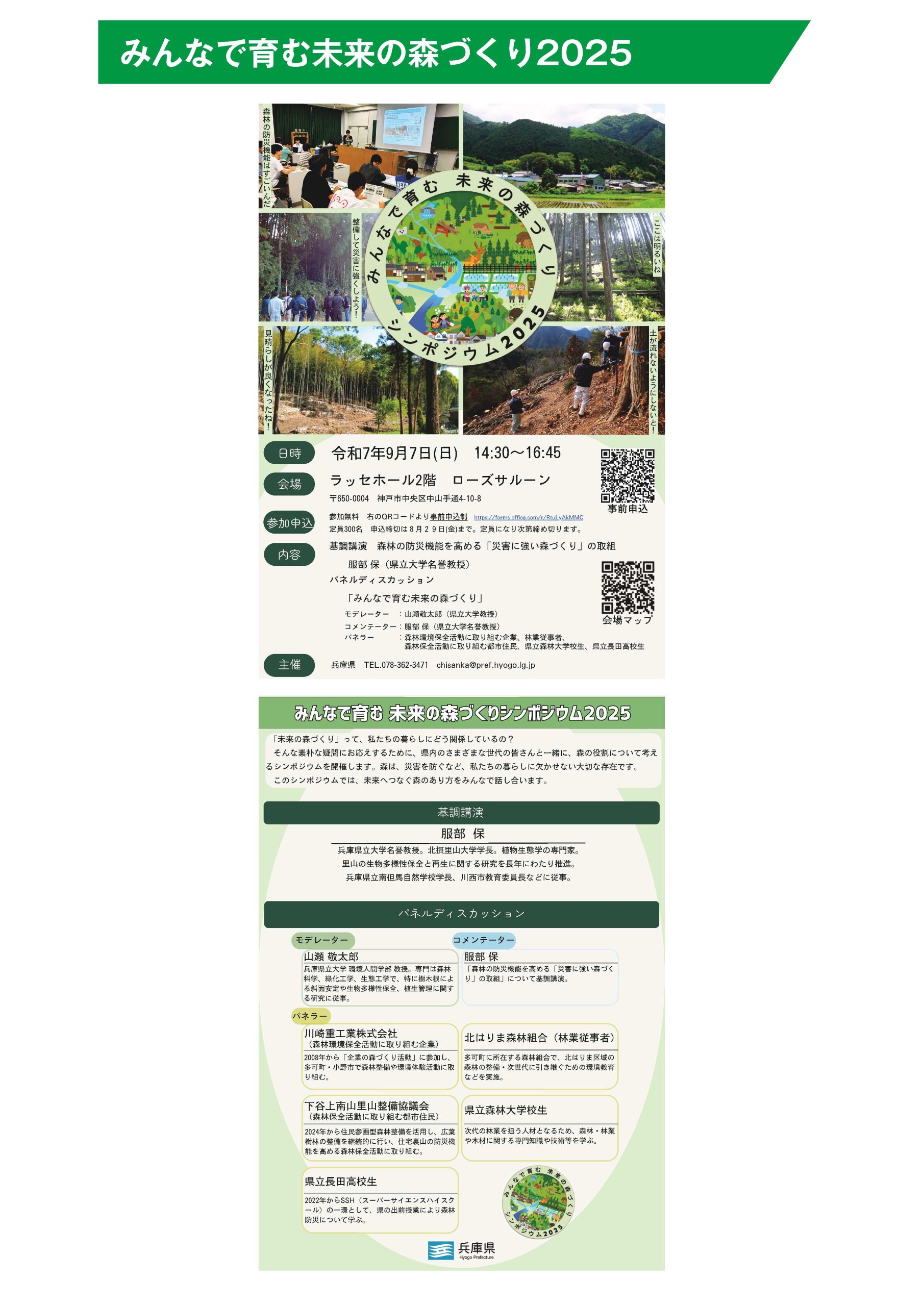

災害に強い森づくり:兵庫県農林水産部治山課

平成16年の一連の台風災害は、洪水や山崩れなど甚大な被害をもたらし、「緑」の重要性を改めて認識させる契機となりました。森林や里山、公園、街路樹などの「緑」は、土砂災害の防止、気候の緩和、環境保全など多くの公益的機能を持ち、私たちの暮らしに深く関わっています。しかし、都市化や森林との関わりの希薄化により、「緑」の機能が十分に発揮されにくくなっています。そこで兵庫県では、県民全体で「緑」を守り育てる仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」を導入。災害に強い森づくりや都市の緑化を推進しています。

1-災害に強い森づくり2-災害に強い森づくり3-災害に強い森づくり4-災害に強い森づくり5-みんなで育む未来の森づくり

都市山の防災:神戸農林振興事務所

六甲山は、神戸市街地に隣接する「都市山」として、自然と都市が隣り合う特異な環境にあります。

このため、土砂災害のリスクが高い一方で、多くの人々の暮らしや観光、レクリエーションとも密接に関わっています。

この展示では、六甲山の地形や地質の特徴に加え、都市近郊ならではの課題に対応した森林整備の施工事例を紹介しています。

自然環境と共生しながら、安全で快適な都市生活を支える取り組みをご覧ください。

都市山の防災

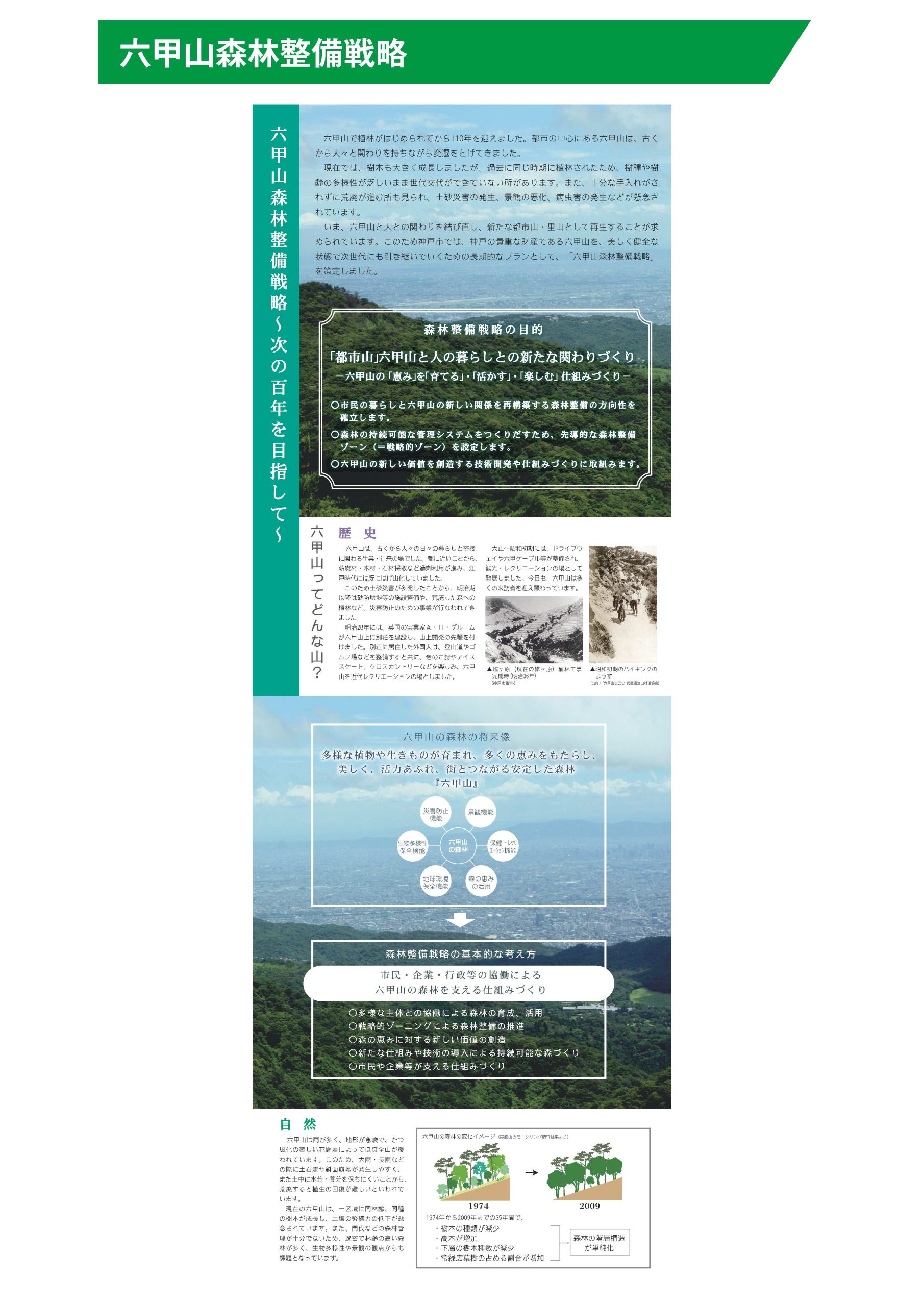

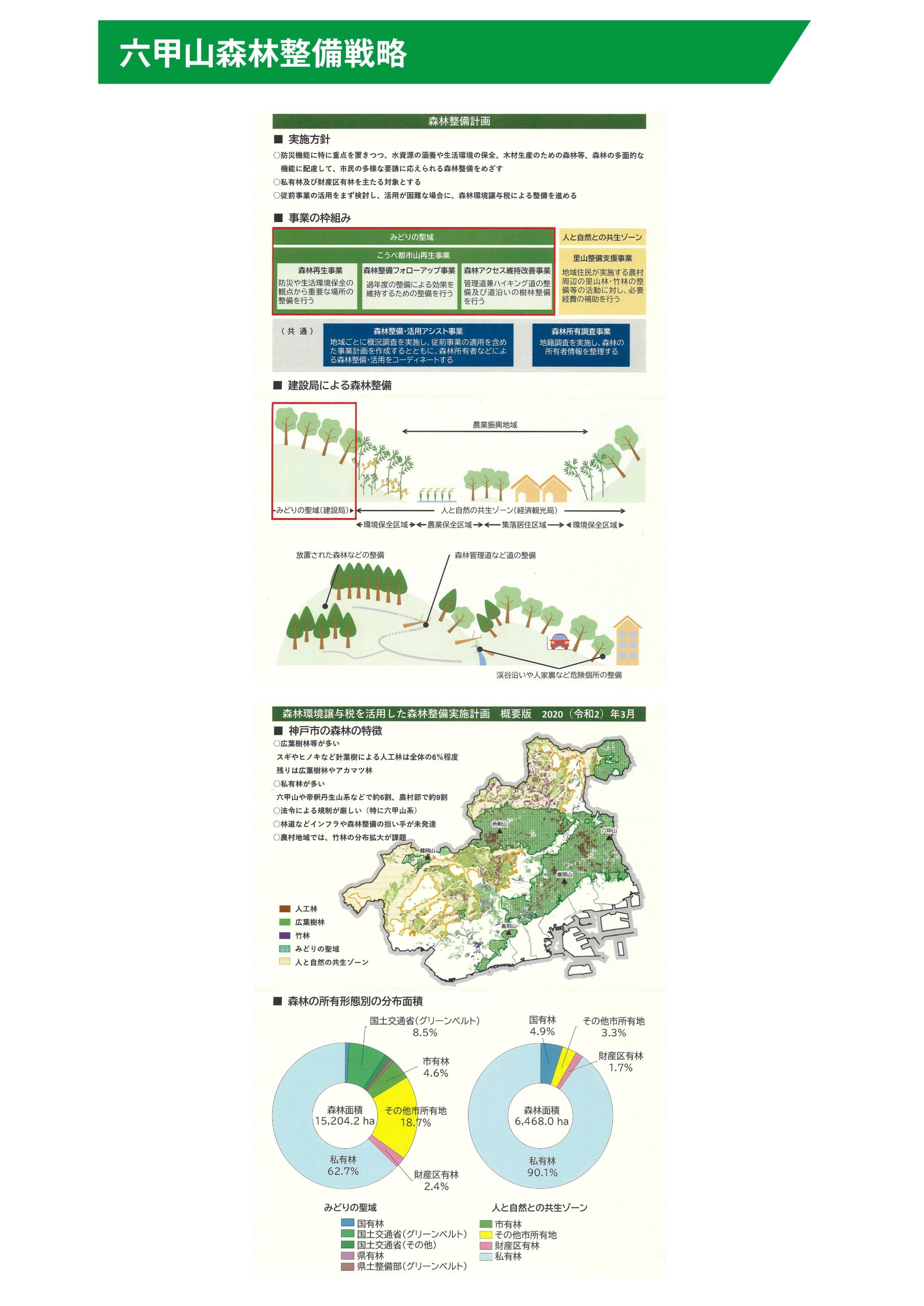

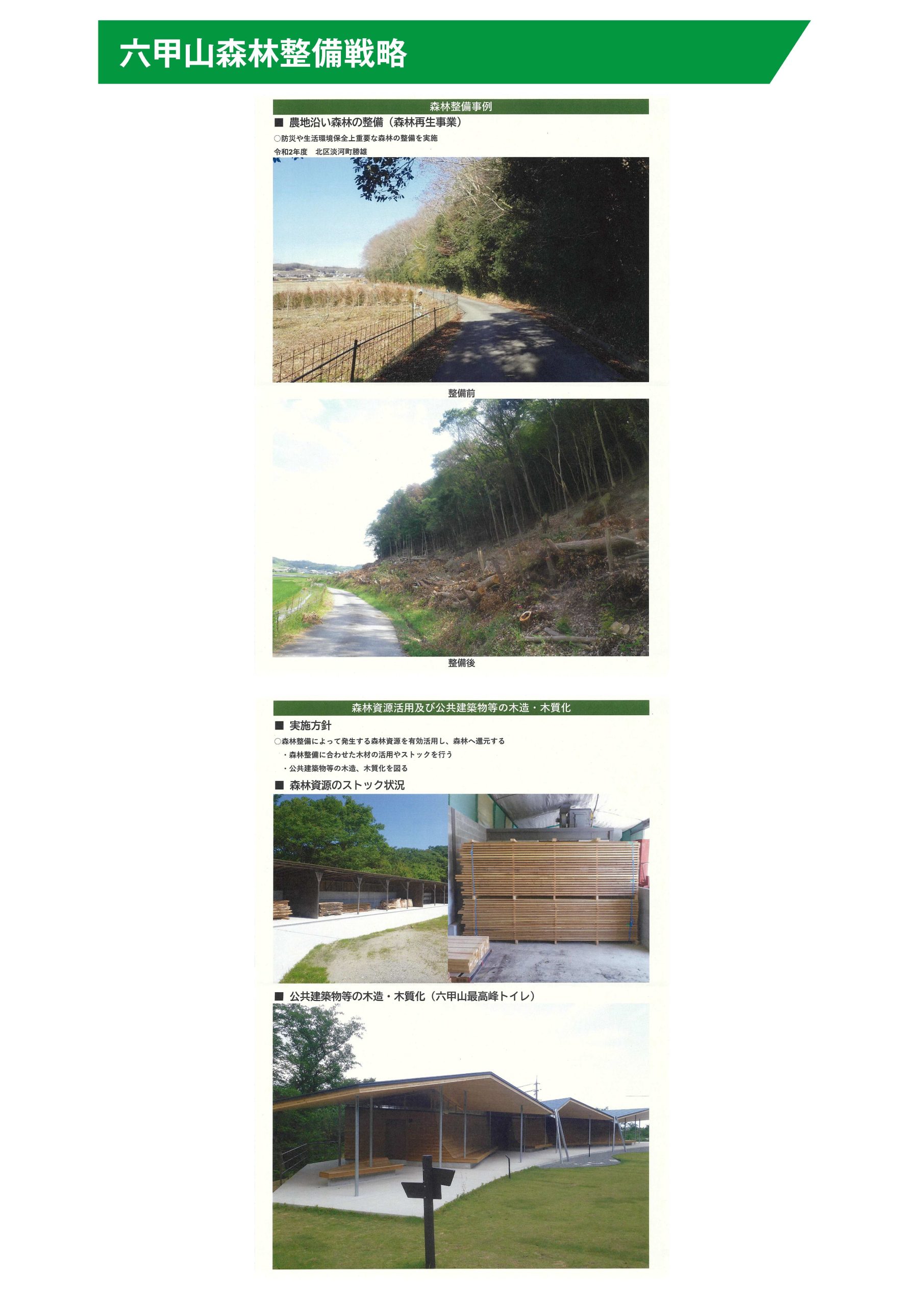

六甲山の森林整備戦略:神戸市

六甲山では、植林が始まってから約120年が経過しました。かつてははげ山だった山も、現在では木々が生い茂り、緑豊かな姿に見えます。しかし、短期間に一斉に植えられたため、樹種や樹齢が偏り、世代交代が進んでいない場所が多くあります。さらに、手入れ不足による森林の荒廃も見られ、土砂災害や景観の悪化、病害虫の発生が懸念されています。神戸市では、六甲山の森林を次世代に健全な形で引き継ぐため、2012年に「六甲山森林整備戦略」を策定し、計画的な整備を進めています。

1-六甲山森林整備戦略2-六甲山森林整備戦略3-六甲山森林整備戦略

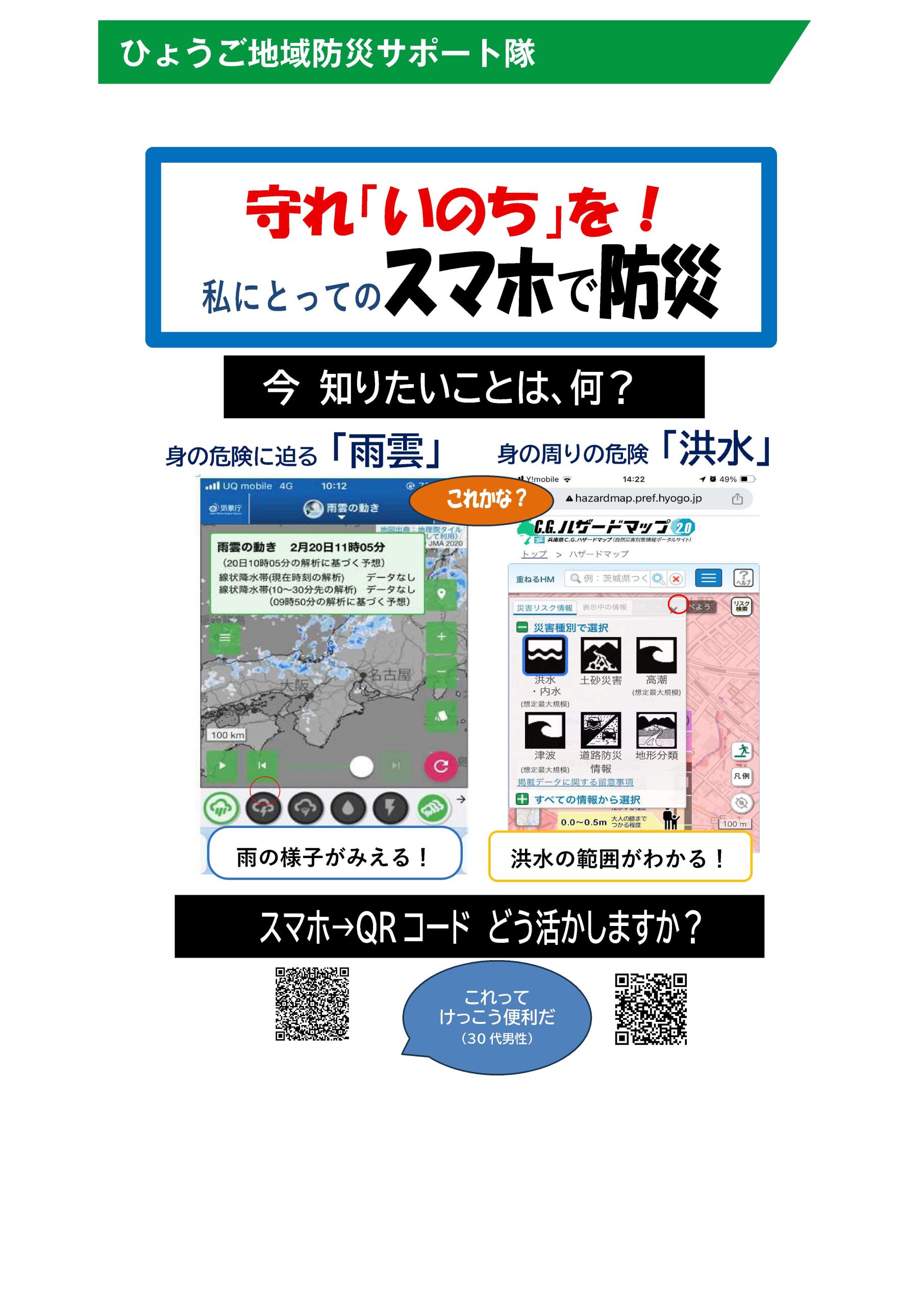

スマホで防災:ひょうご地域防災サポート隊

災害時に「今、何が起きているのか」を知ることは、命を守るためにとても重要です。気象庁が提供する雨雲の動きの情報や、兵庫県が公開しているCGハザードマップは、スマートフォンで簡単に確認でき、避難判断や安全確保に役立ちます。これらのツールを日頃から使い慣れておくことで、いざという時に迅速な行動が可能になります。

スマホで防災~日ごろから使い慣れておこう~

イベントのご案内

六甲山の治山の歴史を訪ねるツアー

旧摩耶観光ホテルと治山遺構ツーリズム

イベントのご案内

六甲山の災害展web展示(過去の展示内容)

六甲山の災害展は毎年夏休み期間中に開催しているものですが、会場のほか当サイトでは常設展示を行い、六甲山系の災害について歴史から学ぶ防災の大切さを考えていただけるようにしています。

2024年は1月1日に能登半島地震や8月8日に日向灘で大きな地震が頻発し六甲山系でもまたいつ発生するかわからいないような大変心配な状況が続いています。

およそ30年前に経験した六甲山系の地震被害をあらためて知っていただくことで、震災経験のない若い世代の方々や地域住民のみなさんと共に防災意識を高めていければ幸いです。

#六甲山 #阪神淡路大震災 #防災 #地震 #自由研究

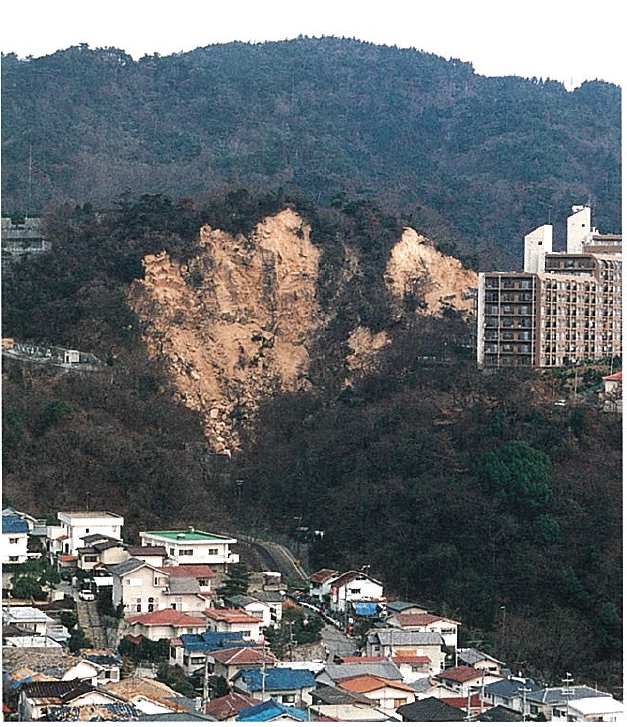

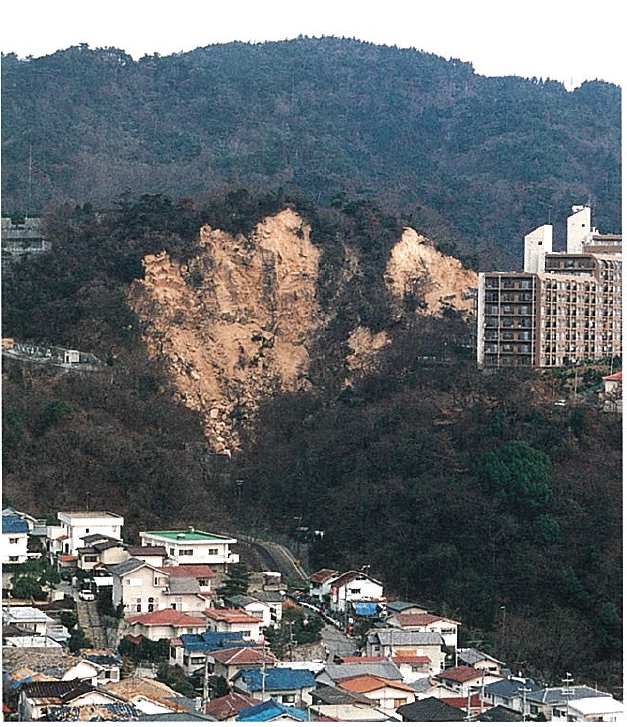

平成7年阪神淡路大震災_山腹の崩落が住宅地に迫る_神戸市東灘区住吉台

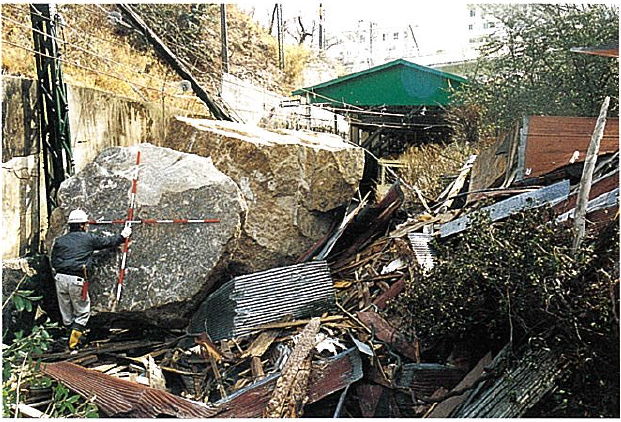

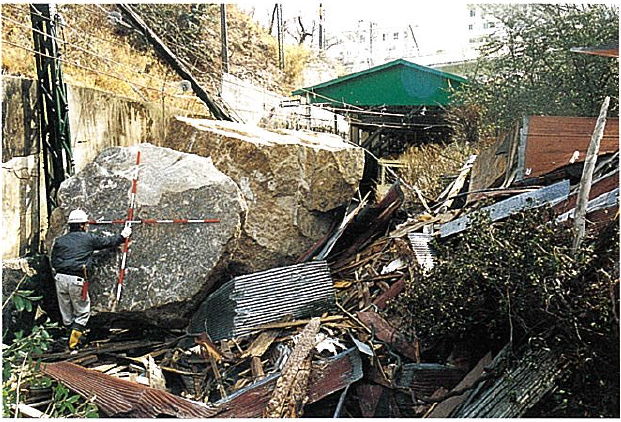

平成7年阪神淡路大震災_六甲ケーブル軌道上に落下した巨石_神戸市灘区